明治神宮・大鳥居(第二鳥居・二の鳥居)

造営年

- 1920年(大正9年)

再建年

- 1975年(昭和50年)12月23日

建築様式(造り)

- 木造明神鳥居(ヒノキ)

大きさ

- 高さ:12m

- 幅:17.1m

- 柱の直径:1.2m

- 重さ:13t

使用用材

- 樹齢約1500年のヒノキ

明治神宮・大鳥居(第二鳥居・二の鳥居)の歴史

明治神宮の初代大鳥居は、明治神宮が創建された1920年(大正9年)に造立されました。

高さ12m、幅17.1mという大きさは、木造の明神鳥居としては、日本最大となっています。

明神鳥居とは

日本の神社には色々な形の鳥居がありますが、その中で最も一般的なものの1つが、「明神鳥居」です。

明神鳥居と特徴は、主に、以下のような点にあります。

- 島木(しまぎ)の上の笠木(かさぎ)が、中央から両端にいくほど太く、反り返った形になっている

※「反増(そりまし)がある」という - 貫が柱から飛び出している

その他、柱の前後に「副柱」と呼ばれる補助の柱がないことや、鳥居の上に飾りが付いていないことなどが、明神鳥居の特徴として挙げられます。

大鳥居のヒノキは台湾産!?

明治神宮の大鳥居はヒノキ造ですが、このヒノキは国産ではなく、台湾産です。

明治神宮創建当時、日本が台湾を統治していた関係もあり、阿里山(アーリーシャン)の西腹から切り出され、台湾総督府によって贈られたものでした。

樹齢1500年以上という巨木だったそうです。

明治神宮・大鳥居(第二鳥居・二の鳥居)の歴史【再建】

その初代大鳥居は、1961年(昭和41年)7月22日、落雷により、参道から向かって右側(北側)の柱を破損してしまいました。

明治神宮の方では、鳥居の老朽化もあって建て替えを検討しましたが、この鳥居を造れるほどのヒノキの巨木は、日本には残っていませんでした。

そんな時、篤志家の川島康資氏が大鳥居の建て替えを願い出ます。

親子二代に渡り東京で材木商を営む川島氏は、無事に商売をしてこられたのも神のご加護のおかげという気持ちから、この大鳥居の奉献をライフワークにする覚悟でした。

川島氏は何度も台湾に赴いて、大鳥居にふさわしいヒノキ材を探し、ついに、初代大鳥居のヒノキを切り出した阿里山の連山である標高約3000mの丹大山(タンターシャン)の中に、樹齢1500年超という大きなヒノキを見つけました。

これほどの山奥であり、そして巨木なので、伐採・搬出は難しい仕事でしたが、川島氏の計画を聞いた現地の人々が感銘を受け、積極的に力を貸してくれたということです。

材木は、このヒノキを運搬するためだけに製造された専用トラックに積まれ、トラックが通れるように1年がかりで築かれた車道や橋を通って山を下り、鉄道で運ばれ、1971年(昭和46年)、船で東京湾に到着しました。

そこから更に、トレーラーによって明治神宮まで運ばれ、境内の北池に浸した後に鳥居が造営されました。

竣功奉告式は、1975年(昭和50年)12月23日、当時の皇太子殿下のお誕生日に合わせて行われました。

なお、川島氏は、同じ東京の靖国神社にも鳥居を奉献しています。

関連記事:![]() 靖国神社「第一鳥居(大鳥居)」と狛犬など

靖国神社「第一鳥居(大鳥居)」と狛犬など

関連記事:![]() 靖国神社「第二鳥居(青銅大鳥居)」

靖国神社「第二鳥居(青銅大鳥居)」

木材を水に浸す「水中乾燥」

木材を水に沈めると、樹液成分が適度に抜け、水分が抜けやすくなります。

小さめのもので数か月から1年、大きなものでは3年程度、丸太のまま水につけ、その後、水から取り出して立てておいて水分を抜き、木を落ち着かせた後に材料として使用します。

現在は機械による乾燥が主流ですが、一度水につけるという乾燥方法は、養分や繊維が木材に残るため、後からのひび割れや収縮が起こりにくいという特徴あります。

初代大鳥居はどこへ!?

落雷で傷を負った初代大鳥居は、明治神宮に新しい大鳥居が誕生した翌年の1976年(昭和51年)、埼玉県さいたま市の氷川神社(武蔵一宮氷川神社・大宮氷川神社)の二の鳥居として、移設されました。

【補足】鳥居の高さランキング!

明治神宮の大鳥居(第二鳥居・二の鳥居)は、「日本一の大きさの明神鳥居」とご説明しました。

そこで、以下では、鳥居の高さランキング(素材・形状問わず)と、木造鳥居の高さランキングを、それぞれのベスト3までご紹介します。

※ランキングのデータは2018年現在のものです。

鳥居の高さランキング(素材・形状問わず)

熊野本宮大社(和歌山県田辺市)

熊野本宮大社(和歌山県田辺市)

高さ33.9m、鉄筋コンクリート造

大神神社(奈良県桜井市)

大神神社(奈良県桜井市)

高さ32.2m、耐候性鋼板造

弥彦神社(新潟県弥彦村)

弥彦神社(新潟県弥彦村)

高さ30.2m、鉄筋コンクリート造

木造鳥居の高さランキング(形状問わず)

厳島神社(広島県廿日市市)

厳島神社(広島県廿日市市)

高さ約16.6m

関連記事:![]() 宮島・厳島神社 大鳥居の秘密を暴露!

宮島・厳島神社 大鳥居の秘密を暴露!

川越氷川神社(埼玉県川越市)

川越氷川神社(埼玉県川越市)

高さ約15m

武蔵一宮(大宮)氷川神社(埼玉県さいたま市)

武蔵一宮(大宮)氷川神社(埼玉県さいたま市)

高さ約13m

※旧・明治神宮大鳥居

第4位が、現在の明治神宮・大鳥居です。

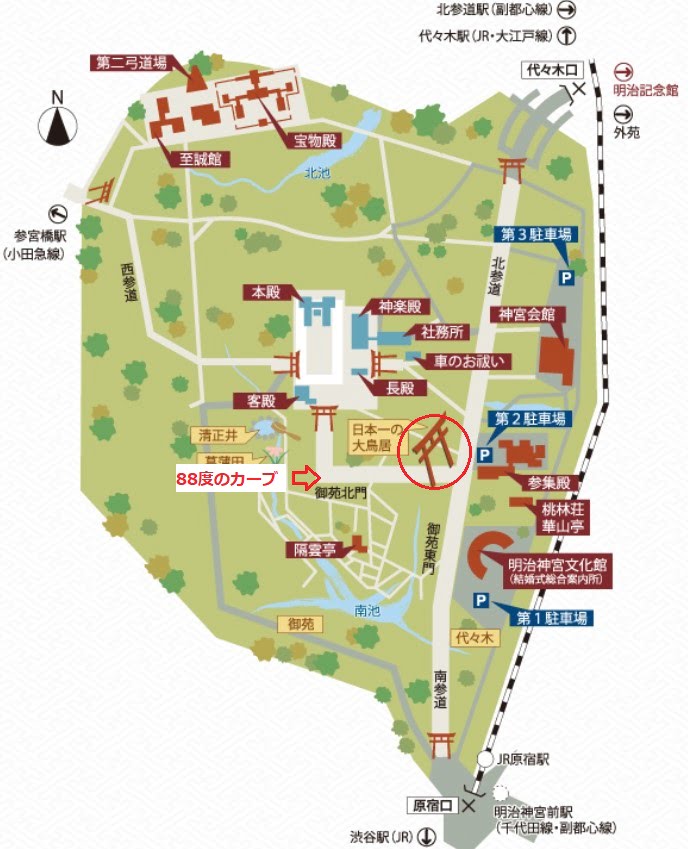

【豆知識】大鳥居の近くには88度のカーブがある?!

大鳥居をくぐって楼門に向かう途中、ほぼ直角に曲がる角があります。

何気な~く通り過ぎてしまいそうなカーブですが、実はこれは、直角(90度)ではなく、88度なんです!

末広がりということで、8(八)を重ねてゲンを担いだのではないか、とも言われているそうです。

明治神宮・大鳥居(第二鳥居・二の鳥居)の場所

明治神宮の大鳥居は、南参道や北参道から拝殿・本殿へと続く分岐点に、参道側を正面にして建っています。

関連記事一覧

関連記事:![]() 【ご利益満点パワースポット】明治神宮の境内図(MAP)や見どころ(観光コース・参拝ルート)をご案内します!

【ご利益満点パワースポット】明治神宮の境内図(MAP)や見どころ(観光コース・参拝ルート)をご案内します!

関連記事:![]() 明治神宮へのアクセス(行き方):「JR原宿駅(地下鉄・明治神宮前駅)」から明治神宮・本殿へ

明治神宮へのアクセス(行き方):「JR原宿駅(地下鉄・明治神宮前駅)」から明治神宮・本殿へ

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。