以下では、明治神宮の境内図・見どころ、拝観料金や拝観時間などについてご紹介します!

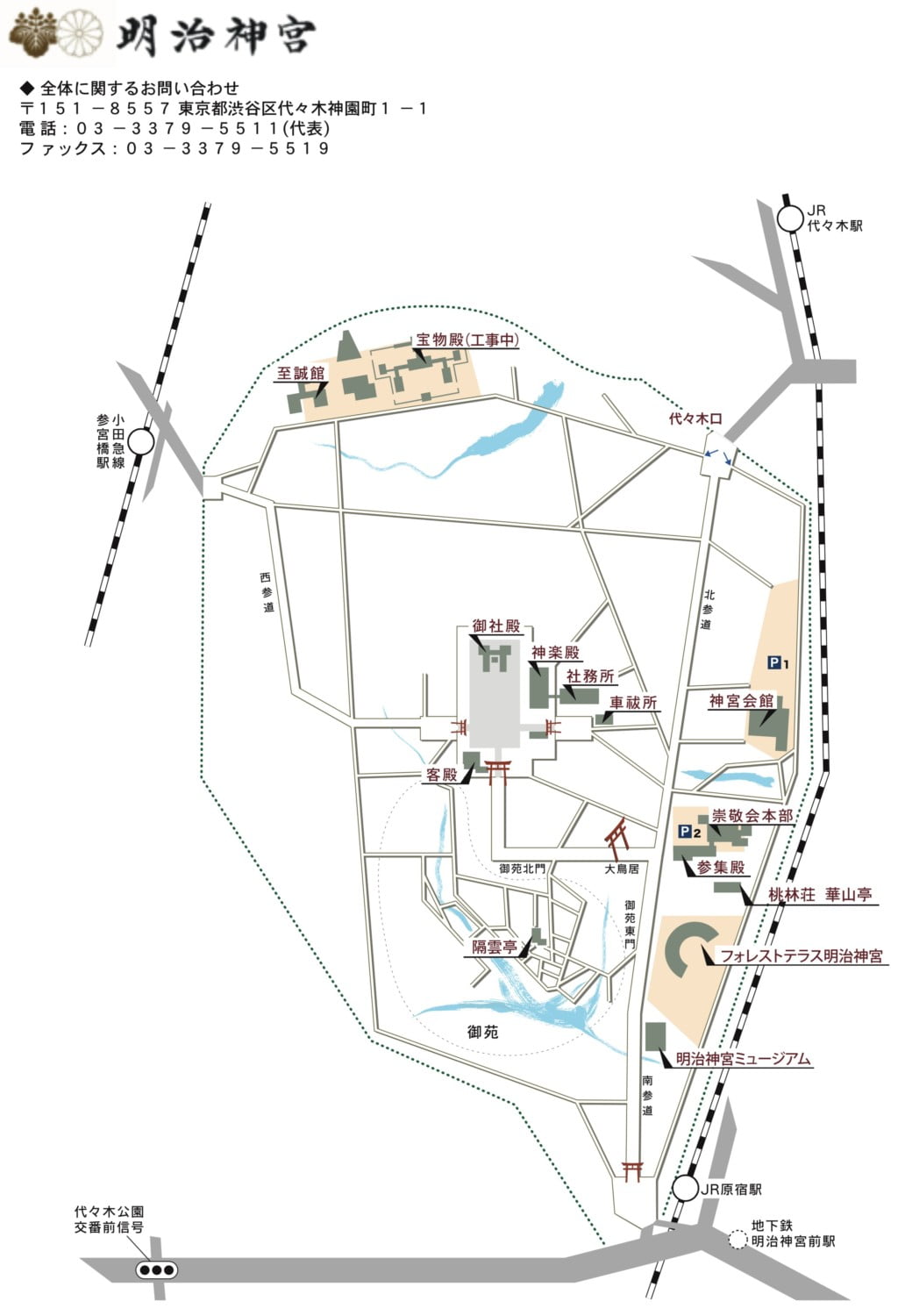

明治神宮の境内図(MAP)

2019年10月26日(土)には新たに明治神宮ミュージアムが新設され、第1駐車場が閉鎖されています。これに並行する形で原宿口からの車両の入場が禁止になっています。

よって車両が進入できるのは現今、代々木口からのみとなります。

明治神宮境内MAP(PDF) (※引用先:明治神宮)

明治神宮境内MAP(PDF) (※引用先:明治神宮)

御本殿までの移動ルートと3ヶ所の境内入口

ご覧の通り、明治神宮には3つの参道・出入口があります。

それぞれの最寄り駅は以下の通りです。

- 北参道=JR代々木駅、都営大江戸線代々木駅、東京メトロ副都心線北参道駅

- 西参道=小田急線参宮橋駅

- 南参道=JR原宿駅、東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅

各最寄り駅から3つの参道・出入口を通り、明治神宮の御本殿までのアクセス(行き方)については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

【南参道】

明治神宮へのアクセス(行き方)「JR原宿駅(地下鉄・明治神宮前駅)」から明治神宮・本殿へ

【北参道】

代々木駅から明治神宮までの行き方「JR代々木駅・都営地下鉄(東京メトロ)代々木駅」から明治神宮・本殿へ

【西参道】

項・一覧

明治神宮でお祭りされている神様は誰??

まず、初めに明治神宮でお祀りされている神様のご紹介からしておきます。肝心なことですね!

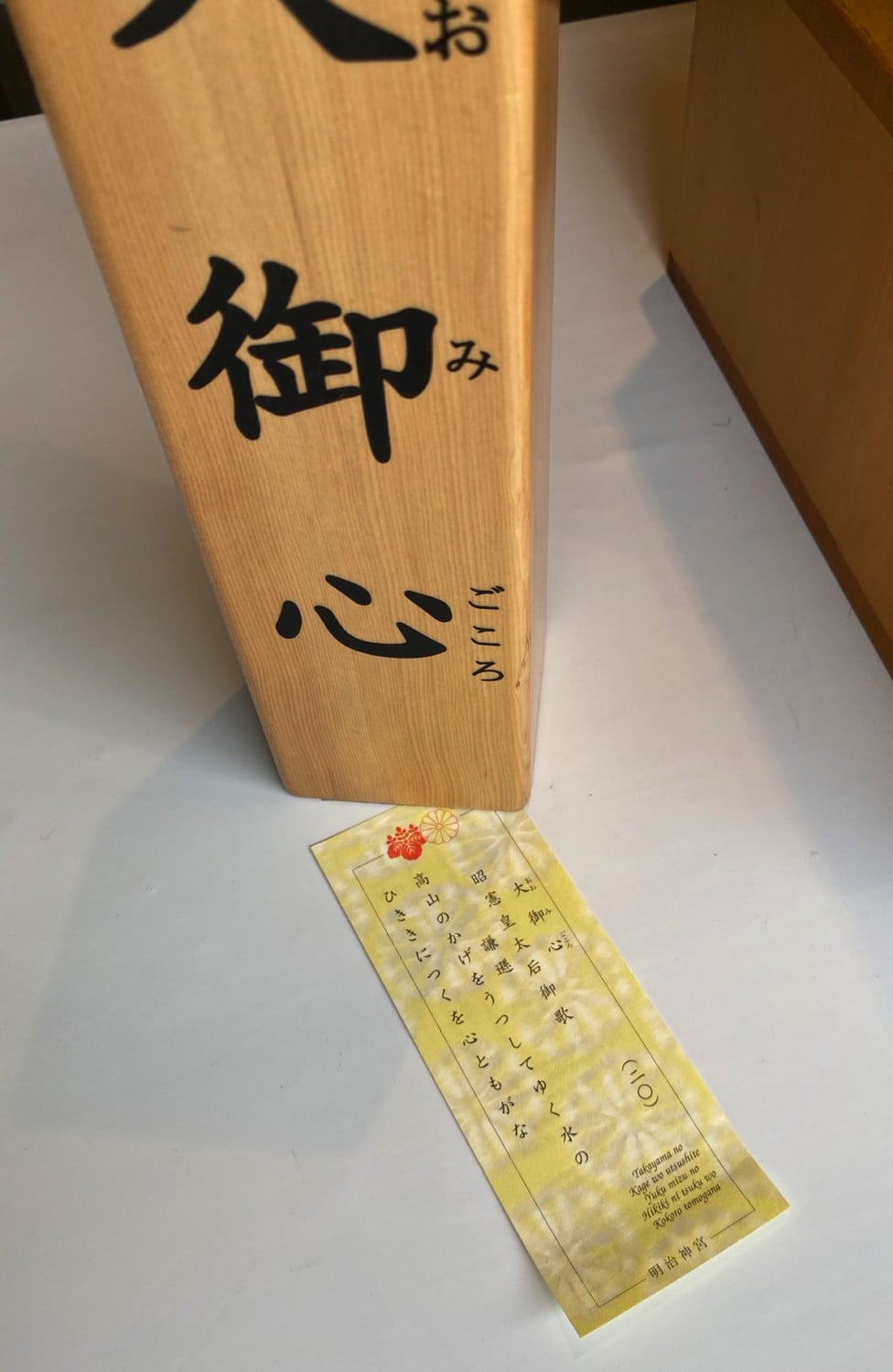

明治神宮でお祀りされている神様は「第122代・明治天皇」とその嫁ハンである「昭憲皇太后(しょうけんこうたいごう)」です。

明治天皇とは?

明治天皇は嘉永5年に孝明天皇(こうめいてんのう)の第二皇子として京都にて生を得て御年16歳で第122代天皇に即位されています。学問を好まれ自らが詠まれた和歌は9万3千余首にのぼります。

明治45年7月30日に61歳で崩御されています。現在、御霊は京都伏見の桃山御陵にて奉安されています。明治神宮へお祀りされたのは大正9年です。

昭憲皇太后とは?

昭憲皇太后は1850年(嘉永3年)に左大臣・一条忠香(ただか)公の第3女として京都で生を得て、明治元年12月28日に皇后となられています。

昭憲皇太后の業績として有名なものに日本赤十字社への支援や華族女学校、御茶ノ水の東京女子師範学校の設立に寄与されています。

以後は男性社会だった日本において日本女性の社会進出を後押しするご活動をなされ、明治天皇の後を追うように大正3年4月11日に崩御されています。

陵墓も明治天皇と同じく、京都伏見の桃山御陵に埋葬されています。明治天皇と同じく大正9年に明治神宮へお祀りされています。

明治神宮の創建年(建てられた時代)はいつ??

明治神宮は大正9年11月1日に建てられました。

皇紀で示すと「皇紀2580年」。西暦では「1920年」です。

明治神宮のお参りは「二礼二拍手一礼」!!

一般的な神社での参拝方法は「二礼二拍手一礼(にれいにはくしゅいちれい)」です。

まず、お賽銭を入れて鈴を鳴らし、2回90度近いおじきをします。(明治神宮は鈴がない)

それからパチン!パチン!と2回、浮気した旦那のホッペをブツように手を打ちます。そして、最後に再び90度のお辞儀を1回行います。

拍手は音をさせることによって御祭神の降臨を促し、また、知らないうちに身に付いた邪気や穢れ(けがれ)を祓うことができると言われます。そこでまず、良い音をさせる拍手のコツは、右利きであれば右手の手の平を少し下げるようにして左手の手の平めがけて打ち合わせます。

なお、現在のようなお金を賽銭箱へブチ込むスタイルは、およそ鎌倉期以降に成立したものです。元来、米をお供え物として奉納したので、金額によって祈願成就する確率が上がるなどの概念はありません。

関連記事:![]() お賽銭を入れる理由や入れる金額について

お賽銭を入れる理由や入れる金額について

明治神宮の境内の見どころ

以下では、広大な敷地を誇る明治神宮境内の見どころや施設をエリア別にご紹介していきます。

JR原宿駅エリア

明治神宮境内直通出入口

2020年3月31日にリニューアルオープンしたJR原宿駅は、なんとぉぅ!明治神宮境内と直通の出入口が駅舎後方に設置されており、これにより明治神宮とJR原宿駅との往来が最短距離で実現できています。

従来までは原宿口(表参道改札)から出て、神宮橋を渡って、駅舎をグルッと回り込む形で南参道まで歩いたのですが、現在はこの手間がなくなっています。

猿田彦珈琲 The Bridge 原宿駅店

JR原宿駅の構内の2階部分には猿田彦珈琲が入店しています。23区の旗艦店なんだとか。ちなみにJR原宿駅の2階は猿田彦珈琲のみです。

⬆️手前はオリジナル焙煎珈琲と壁面となる棚にはオリジナルグッズが並べらえている

⬆️手前はオリジナル焙煎珈琲と壁面となる棚にはオリジナルグッズが並べらえている

⬆️キッチンの前にはオリジナルのカップや珈琲豆入れが置かれている。松の盆栽がクセモノ

⬆️キッチンの前にはオリジナルのカップや珈琲豆入れが置かれている。松の盆栽がクセモノ

⬆️紙パック封入されたオリジナルコーヒー猿田彦珈琲店内でしか買えない

⬆️紙パック封入されたオリジナルコーヒー猿田彦珈琲店内でしか買えない

アイスクリームの味の種類一覧

アールグレイ、和キャラメル、珈琲/猿田彦フレンチ、いつごみるく、和三盆みるく、いちじくワイン、チョコレートゴラッソ、ラズベリーローズ、ピーポピスタチオ、バニラプリン、バリチョコミント、ごきげん抹茶

⬆️真下を見れば線路が見える。JR原宿駅の2階にあるという実感が湧く。

⬆️真下を見れば線路が見える。JR原宿駅の2階にあるという実感が湧く。

注文して待ち時間がある場合、ピーピー端末を貸与される。音が鳴ればキッチンへ取りに行く!

⬆️当店自慢のレモン珈琲(炭酸入り)とBBQサンドとスコーン

⬆️当店自慢のレモン珈琲(炭酸入り)とBBQサンドとスコーン

BBQサンドはプルドポーク入り。粘トロ濃くチーズとオリジナルオイルに漬けこんだシッカリとした味付けのツナの取り合わせが絶妙。

たかがトースト1枚とバカにできない。予想外に満腹になる。

それとこのような美味なるものがこの世の中にあったのか!と思わず驚嘆してしまうのが、レモン珈琲炭酸入り!

レモンとコーヒーの芳醇な香りと味が、堕落した口内でミックスくすクスし合い、絶妙な味を醸す。これはヤバい。ホンっマに堕落!

- プルドポークBBQサンド500円

- スコーン(プレーン味)200円

- レモンコーヒー580円

猿田彦珈琲 The Bridge 原宿駅店

面積:約84坪

席数:約120席

住所:東京都渋谷区神宮前1-18-20 原宿駅2階

Tel.:03-6721-1908

営業時間:8:00~22:00(フード 21:30 LO)

定休日:不定休

公式URL:![]() https://sarutahiko.co/

https://sarutahiko.co/

IKEA原宿店

リニューアルしたJR原宿駅の真ん前にIKEA原宿店が2020年6月8日にオープンしています。

以下でご紹介する写真はオープン1日前の2020年6月7日のプレオープンで来店した時の写真になります。

1階の様子

入口を入るといきなり、IKEA原宿限定商品となる幅約10㎝×縦約5㎝ほどの小さくて可愛い〜ぃ♡「クノーリグバッグ」が盛られるようにして売られています。

⬆️飲料はアルコールから通常のドリンクまで割と豊富に取り扱いがある

⬆️飲料はアルコールから通常のドリンクまで割と豊富に取り扱いがある

IKEAはスウェーデンの会社とだけあってスウェーデンのビールなども棚に並べられています。

⬆️店内には専用のカゴはない。基本的に専用のバッグに品物を詰め込んで行く

⬆️店内には専用のカゴはない。基本的に専用のバッグに品物を詰め込んで行く

冷凍食品の野菜団子が売られているが、これは少し日本人向けの味ではない。粘っこいトロみがって味にクセがある。

1階では寝具やインテリアなどが所狭しと並べられている。

2階の様子

2階には軽食が食べられるコーナーがある。

⬆️写真は「スウェーデンビール」クセがなくスッキリとした味わい。マイウっ!!

⬆️写真は「スウェーデンビール」クセがなくスッキリとした味わい。マイウっ!!

スウェーデンビール400円

IKEAでは持ち帰りの買い物袋はないので自らで購入する必要がある。店内では奇抜なデザインのビニールトートなどの袋が売られている。サイズもS,M,Lとあるので購入点数によって最適な大きさの袋が決められる。

ユニクロ原宿店

⬆️話題のIKEA原宿店と隣接状態にあるので相乗効果で人混みができる

⬆️話題のIKEA原宿店と隣接状態にあるので相乗効果で人混みができる

JR原宿駅竹下口の斜め前にIKEA原宿店よりも4日早い2020年6月5日(金)に、JR「原宿」駅前の複合施設「WITH HARAJUKU」にユニクロ原宿店がオープンしています。

店舗の建築に際し、トータルクリエイティブディレクターに佐藤可士和氏、「StyleHint原宿」クリエイティブディレクターにレイ・イナモト氏を迎え、リアルとバーチャルの融合の体現をモットーとしたユニクロの最新店舗になります。

ユニクロ原宿店でしか購入できないグッズやTシャツなどもあったりと、数あるユニクロの店舗の中でも何かと話題性のあるお店です。

当店のイチバン人気の商品であり、シンボルともなるのが、「世界にたった1つだけのミニーの巨大ぬいぐるみ」とその前のカゴ台にタンマリと積まれているミニーのリュックサックです。

明治神宮の本殿まで続く参道は結構、距離が長いので本殿へ到着する頃には背中汗がビッショリでしょう。

帰りに安価で購入できるユニクロに立ち寄って替えのTシャツを購入しても良いかもしれませんゼ!

店内にはなんと!お花も販売しているという他の店舗とは異なった趣があったり、自分でお好みのオリジナルTシャツが作れる「UTme!」もあります。

南参道~御本殿周辺

南参道は明治神宮でもっともメジャーな参道です。

理由は東京屈指のスポットであるサブカルの発信地・原宿からもっとも近く、JR原宿駅に境内地が隣接していることもあって多くの方が南参道から入場するためです。

さらに東京屈指の広さを誇る代々木公園が隣接していることも理由に挙げられます。

南参道の鳥居

南参道のシンボルとなる鳥居です。ここからいよいよ本当の境内なんだという実感が湧きます。

鳥居の奥には静寂に包まれた参道とその参道を取り囲むようしてウっそうとした森が見えます。

CAFÉ「杜のテラス」

CAFÉ「杜のテラス」は、上記、南参道の鳥居の目の前にある「令和元年度・東京都ウッドシティTOKYOモデル建築賞」の奨励賞を受賞したログハウス風の建物になります。

別荘地で知られる軽井沢で見られるような長屋造りのログハウスになっており、写真をご覧いただければ分かる通り、店前に木造の丸テーブルと椅子がいくつか置かれ、明治神宮の杜の様相に見事に溶け込んでいます。

テラスにも座席が用意され、ツーンと漂う木の香りに包まれながら、楽しく食事や会話を楽しむことができます。

- 桜ロールケーキ:450円

- ほうじ茶ラテ:550円

ちなみに当店が鼻毛が飛び出るほど鼻息を荒げる自慢商品となるのが「チョコロール450円」です!

ツブツブのチョコが生地に仕込んであり、唾液にまみれた堕落した口内でパリピにように暴れまくります。

その暴れ具合を制御できずに、お代わりをしちまっているいる愚かな己がいることでしょう。

参道

南参道入口となる鳥居をくぐり抜けると玉砂利が敷かれた「参道」に入ります。

参道は「産道」にも通じるとされ、生まれる前の胎児のように、1歩1歩本殿までの道のりを歩むごとに清らかな心に浄化してくれます。

早朝参拝

明治神宮の参道は東京でももっとも賑わいのある街である原宿にあるとは思えないほどの静寂に包まれており、周囲が深い緑に覆われています。

特に早朝に参拝すればその雰囲気はさらに増して肌身に感じることができるのですが、小鳥が至るところでサエずり、朝の陽光が杜(もり/森林)に射し込む姿は神の降臨を予見させ、神々しい気配に包み込まれます。

明治神宮ミュージアム

明治神宮ミュージアムは2019年10月26日に明治天皇の「鎮座百年祭記念事業」の一環として、日本を代表する建築家の隈研吾氏の設計のもと、開館しました。

現在、北池付近に建つ宝物殿か老朽化に伴い再建工事中ですが、代わりに当館に宝物殿の展示品が移管され、展示されています。

以下、画像提供:明治神宮ミュージアム

1階

1階は高さのあるガラスが一面に天井まで張られており、吹き抜けの開放的な空間を創出しています。

1階の大きな見どころとなるのが、「杜の展示室」です。「杜の展示室」では明治神宮に奉仕する神職や巫女たちの日常や明治神宮の歴史や祭礼などが展示や映像を通して紹介されています。

1階外側入口付近にあるモニュメント

明治神宮ミュージアムは茂みの中に隠れているため、正面だけ向いていると思わず通りすぎてしまいます。そこで目印となるのが、ユニコーン??のモニュメントです。

2階

2階の大きな見どころとなるのが「宝物展示室」です。

イタリアの版画家で画家のエドアルド・キヨッソーネが描いた明治天皇・昭憲皇太后の御尊影画像や、修復された「六頭曳儀装車」や昭憲皇太后の着衣などの宝物類が展示されています。

また、期間限定とはなりますが、企画展示室にて企画展が催されることがあります。

六頭曳儀装車

六頭曳儀装車とは、「ろくとうびきぎぞうしゃ」と読み、「六頭曳」とは6頭の馬で曳くという意味があります。偽装車とは、皇室の儀式などで使用される絢爛豪華な馬車のことです。

この六頭曳儀装車は、明治天皇と昭憲皇太后が1889年(明治22年)2月11日の憲法発布日に、「青山練兵場(現・神宮外苑)」にて執り行われた「観兵式」の際、実際にご乗車されたものです。

屋根上の金色の鳳凰の彫刻が特徴的で目を惹きます。なんでも国製の国儀車になるようです。

明治神宮ミュージアムの拝観料(入館料)・営業時間(開館時間)

- 一般:1,000円

- 高校生以下:900円

- 小学生未満:無料

※1階「杜の展示室」のみの利用は一律300円

各種割引

- 団体割引(20名以上):900円

- 障害者割引:障害者手帳を所有する本人のみ拝観無料

開館時間

10:00 ~ 16:30

※最終入館は閉館時間の30分前まで。

休館日

毎週木曜日(但し木曜日が祝日の場合は開館)

※展示替期間も休館

フォトテラス明治神宮

フォレストテラス明治神宮とは、かつての明治神宮文化館を改築した建物です。内部には参拝記念品や日本文化をテーマとしたお菓子や記念品、御神酒などを取り扱う売店や、ウエディングパーティや会合、会議が行える会場、そしてレストランやカフェがあります。

建物内部の一部に木造が用いられており、木のぬくもりを感じながら快適に過ごすことができます。

おみやげ 売店「杜」

売店「杜」では、和雑貨や銘菓、お神酒、記念品が所狭しと並べられています。

公式HP:https://www.meijikinenkan.gr.jp/forestterrace/about/gift.html

レストラン「よよぎ」

レストラン「よよぎ」では後述する初宮参りのお食い初めの膳や、季節の膳、他に定番のパスタなどの洋食、スイーツ、お子様ランチなどが用意されています。

企業や個人の団体の予約受付も行っていますので、必要に応じて適宜、ご利用ください。

公式HP:https://www.meijikinenkan.gr.jp/forestterrace/facility/yoyogi.html

明治神宮記念館

境内にある明治神宮記念館では神前結婚式が挙げられます。

明治神宮記念館は外苑の一角にあり、1947年(昭和22年)に明治神宮直営の結婚式場としてオープンしました。

本館の憲法記念館の玄関の車寄せには格式高い京都御所で見られるような宮殿造りが用いられています。

内部では神前式はもちろんのこと、緑豊かな庭園もあり、会合やパーティー会場としても多いに利用できます。夏季になれば期間限定ではありますが、ビアテラスもオープンします。

明治神宮記念館公式HP:https://www.meijikinenkan.gr.jp/wedding/index.html

初宮参り

明治神宮では初宮参りのご祈祷の受付も行っています。東京の都心にある大社ということもあり、例年、多くのご家庭が明治神宮にて初宮参り(お宮参り)のご祈祷を受けられています。

初宮参りとは別名で「お宮参り」とも呼ばれ、男児は生後31日目、女児は33日目に行うのが通例です。

明治神宮には境内に神楽殿があり、その神楽殿の地下1階に記念写真スタジオが併設されていることから、ご祈祷を神楽殿で申し込み、ご祈祷の後はそのまま記念写真撮影もできますので、初宮参りに必要な一連の流れをすべて賄えます。

奉献酒樽

南参道には、進行方向右手に酒樽、左手にワイン樽が並ぶ、大きな棚が設置されています。

明治神宮に奉献された酒樽の数は全国の神社の中でも有数だということですが、だれが、なぜ酒樽を納めたのでしょうか。

明治神宮・南参道の「奉献酒樽」の数や大きさ、由来などについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

大鳥居(二の鳥居)

南参道から御本殿へ向かう道の入口には、木造の明神鳥居としては日本一を誇る、高さ12mの大鳥居が建っています。

南参道入口の鳥居を「一の鳥居」とし、こちらの大鳥居を「二の鳥居」と呼ぶこともあります。

現在の鳥居は1975年(昭和50年)に建立された2代目で、明治神宮創建と共に建立された初代大鳥居は、同じ関東地方のとある神社に移築されています。

明治神宮・大鳥居の歴史や由来、大きさなどについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

88度カーブ

大鳥居をくぐって楼門に向かう途中、ほぼ直角に曲がる角があります。

何気な~く通り過ぎてしまいそうなカーブですが、実はこれは、直角(90度)ではなく、88度なんです!

末広がりということで、8(八)を重ねてゲンを担いだのではないか、とも言われているそうです。

桃林荘(とりんそう)

南参道の外側には駐車場や「参集殿」、「明治神宮崇敬会本部」、レストランなどが入った「文化館」などがあるエリアがあり、そこに、「桃林荘」と呼ばれる建物が建っています。

かつて明治天皇第二皇子建宮敬仁(たけのみやゆきひと)親王の御殿だったものを明治神宮が譲り受けて移築したもので、「東京都選定歴史的建造物」に選定されています。

現在は御茶室や結婚披露宴会場として利用されています。

神門(南神門/楼門・東神門・西神門)

拝殿・本殿を取り囲む廻廊部分には3つの出入り口があり、それぞれ南神門・東神門・西神門と名付けられています。

中でも拝殿・本殿の正面にある南神門は、戦中の空襲による焼失を免れ、創建当時のまま残っている、明治神宮の中でも数少ない建造物です。

南神門の特徴や見どころについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

拝殿・本殿

1958年(昭和33年)創建の本殿は、2020年の鎮座百年祭記念事業の一環として、銅板屋根葺替えなど修復工事が行われており、2019年8月完成予定となっています。

2018年5月にはご神体を仮殿に遷座する神事「仮殿遷座祭(かりでんせんざさい)」が行われ、また本殿遷座祭が行われる1年余りの間は、参拝者は仮殿にお参りすることになります。

明治神宮の拝殿・本殿は、手前から外拝殿・内拝殿・本殿という並びになっており、私たちが立つのは外拝殿の前であり、本殿までは見ることができません。

関連記事:![]() 明治神宮・拝殿(外拝殿・内拝殿)・本殿

明治神宮・拝殿(外拝殿・内拝殿)・本殿

夫婦楠

拝殿前の「夫婦楠」は、パワースポットとしても人気の御神木です。

明治神宮創建の際に献木されたクスノキで、並んだ2本の木が寄り添うように見えるため、縁結びや夫婦円満などの象徴として親しまれています。

拝殿と併せて、ぜひお参りください。

夫婦楠については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

♥ハートマーク♥

明治神宮では摩訶不思議なハートマークの金飾りを見かけることがあります。

これは猪目(いのめ)と呼ばれるもので、実はハートマークなどではなく、猪(いのしし)の目をモチーフとしたもので魔除けの効果があるとされます。

⬆️明治神宮の楼門の扉のハートマークがもっとも目に付く!

⬆️明治神宮の楼門の扉のハートマークがもっとも目に付く! ⬆️御本殿の腰長押の飾り金具にも注目!

⬆️御本殿の腰長押の飾り金具にも注目!

突進してくる猪は止まることを知らず、その様相が頼もしく映ったのでしょう。

『猪突猛進』と言う言葉があるように、猪の何者をも恐れず突き進む姿を神格化させて、その利益にあやかったのでしょう。

神楽殿

東神門のすぐ外側にある神楽殿は、1993年に建造された、比較的新しい建物です。

神楽殿では、通常、以下のようなことを行っています。

- 各種祈祷の申し込み・祈願祭の実施

- お守りなど授与品の授受

- 御朱印の授受

- 初参り(お宮参り)などの際の写真撮影

神楽殿の正面にある「長殿」は、明治神宮の境内で最も大きなお守りなどの授与所となっています。

神楽殿の歴史や建築の特徴などについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

関連記事:![]() 明治神宮・神楽殿

明治神宮・神楽殿

御朱印

明治神宮でも他の寺社で授与されている御朱印を拝受することができます。

明治神宮の御朱印に関しては以下のページをご参照ください。

神楽殿で拝受できる明治神宮の御朱印・御朱印帳については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

御朱印帳

明治神宮では御朱印だけではなく、御朱印を書いていただくためのオリジナル御朱印帳の販売もされています。

明治神宮の御朱印帳に関しては以下のページをご覧ください。

お守り

明治神宮では神楽殿や長殿にてお守りを授与されています。

明治神宮の数お守りの中でも特に有名なお守りが「こだま」、「相和守」、「福守」です。

「こだま守」は明治神宮境内に群生する腐朽化した御神木を使用して作られたお守りです。

「相和守」は夫婦円満のご利益を持つとされる「夫婦杉」をモチーフとしたお守りです。

明治天皇の教育勅語にも「夫婦和合」という言葉があるように、教育勅語にもあやかったお守りでもありんす。

境内に自生する柿のアロマを染み込ませて謹製されたお守りになります。

「福守」は、幸福招来の利益が祈願された小さな巾着袋に入れられたお守りです。伊勢神宮内宮で授与されている「開運鈴守」と形が似ています。

明治神宮の神楽殿および長殿で授与されているお守りの種類や初穂料(値段)については、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

おみくじ

明治神宮でも他の寺社と同様に「おみくじ」を引くことができますが、明治神宮のおみくじは少し変わっていて、なんとぉぅ!吉凶がありません!

では、どういうおみくじなの?という疑問に関しては以下のページにて述べています。

御苑

御苑とは「ごえん」と読まずに「ぎょえん」と読みます。御苑には、南参道沿いの東門と、大鳥居から南神門に至る参道沿いの北門があります。

平常時は北門から入園することになります。

時期を問わず、御苑への入苑には500円が必要です。

明治神宮・御苑の歴史や見どころなどについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

御苑(菖蒲園)

明治天皇・皇后ゆかりの庭園である御苑には、150種1500株もの花菖蒲が植えられた菖蒲田があり、6月中旬頃に見頃を迎えます。

他にも、明治期の建物や、両陛下が釣りを楽しまれた御釣台などの見どころがあります。

花菖蒲の花が見られない時期でも、四季折々の趣ある景色が楽しめますので、ぜひお立ち寄りください!

明治神宮・御苑の花菖蒲の種類や見頃などについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

清正井

近年、パワースポットとしても注目を集める「清正井」は、加藤清正が掘ったと伝えられる湧水の井戸です。

この井戸が注目される理由は、成分調査の時以外、枯渇したことが一度もなく、この秘密はなんでも横井戸という珍しい様式になるからだそうです。

現にこの井戸から湧き出る水の恵みによって上記、ハナショウブたちが初夏になると種々折々の彩りを添えています。

清正井の歴史や構造、パワースポットとしての効果などについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

代々木口(境内北部)

宝物殿

明治神宮・宝物殿は、明治神宮創建の翌年、1921年(大正10年)に竣工した歴史的建造物で、国の重要文化財に指定されています。

奈良の正倉院を模した、校倉風大床造り(あぜくらふうおおゆかづくり)と称する様式の建物で、日本における代表的な初期の鉄筋コンクリート建築となっています。

宝物殿では、明治神宮に祀られる明治天皇・皇后の御持物や調度品が展示されていましたが、屋根の修理や耐震工事のため、2017年1月から閉鎖・休館しています。

しかし誠に遺憾ながら平成29年1月9日のお知らせによれば、しばらく閉館を継続するようです。開館日は未定です。

なお、宝物館で展示されていた品々は、明治神宮鎮座百年に向けて2019年10月26日竣功した上述、「明治神宮ミュージアム」にて、収蔵・展示されています。

北池

上記、宝物殿の前には広々とした芝地が広がっていますが、その向こうには北側にある池ということで「北池」という池があります。

芝生は夏の新緑時期になれば青々として夏の青空とのコントラストが映えます。

この芝生には摩訶不思議な亀の形をした石があり、明治神宮のパワースポットとささやかれているようです。

亀石

正面から見たらこの石に亀石という名前が付けられている理由が分かりませんが、横から見ることで分かります。

横から見るとまるで芝生という大海原を亀が泳いでいる姿にも見えなくはありません。

この石に触れて帰ると亀のもつ八方甲羅と八の漢字がもつ末広がりをかけて開運するとか。明治神宮内のパワースポットとしても位置付けられています。

明治神宮の正月初詣は日本一参拝者が多い!!

忘れてはいけないのが明治神宮は正月初詣の参拝者が日本一だということです。

例年、300万人以上の参拝者が押し寄せ、報道各社ではその混み具合が大きく取りざたされます。また、三が日に奉納されたお賽銭を数えるために銀行員の方が数十人がかりで計算する姿などは、正月時期の恒例の風物詩となっています。

元日の午前1時より、新年祈願祭のご祈祷が行われますが、正月三が日にご祈祷を受けられた方のみに限定して、なんと!本殿にて大太鼓が打てます。

明治神宮の例祭は風変わり!

明治神宮の例祭は風変わりな趣向を以って執り行われていますので、それをご紹介しておきます。

11月3日、明治神宮では例祭が行われていますが、下記のような少し特徴的な行事が執り行われています。

代々木の舞(よよぎのまい)

例祭では天冠(てんかん)をド頭にかぶった4人の巫女による神楽「代々木の舞」が奉納されます。

この舞は明治神宮が独自で考案した舞であり、明治維新100年(昭和43年)に謹作(きんさく)された舞です。

明治天皇が明治37年に御製された和歌の中の「をりにふれたる」に曲を付して振り付けをしたものが代々木の舞です。ウフ

なお、明治神宮ではお守り授与所にて下記のような代々木の舞を舞う巫女の姿を模した土鈴(どれい)が授与されています。

流鏑馬神事(やぶさめしんじ)

流鏑馬神事とは、武者に扮した役者が弓矢を馬上から射る奉祝行事の1つです。

流鏑馬神事が行われる場所は西参道沿いの芝地になります。

明治天皇祭

明治天皇は明治45年7月30日に御年61歳で崩御されましたが、以来、毎年、命日となる7月30日なると、明治神宮では明治天皇のご聖徳を敬仰(けいぎょう)追慕するために「明治天皇祭」が執り行われます。

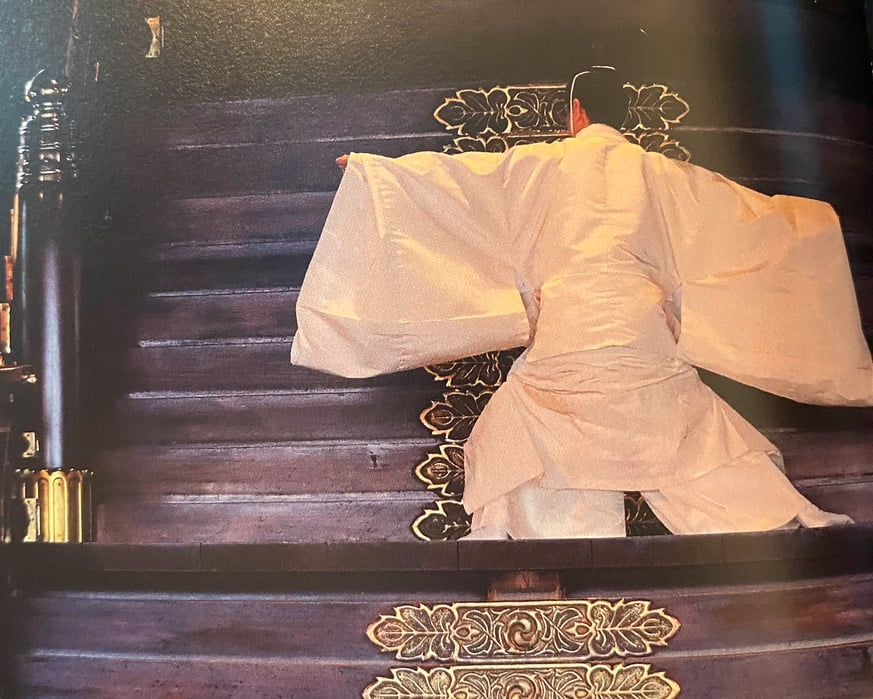

明治天皇祭の大きな見どころとなるのが、男性の神職による「大和舞(やまとまい)」と呼ばれる神楽が舞われるところです。通例ではお神楽は巫女が舞うものとされていますが、明治神宮は他の神社と一線を画します。

上記、代々木舞の巫女の土鈴と同様に大和舞を舞う神職の姿を模した土鈴(どれい)も授与されています。

明治神宮の拝観料金・営業時間(拝観時間)など

拝観料金

- 境内への入場は無料

御苑(清正井・菖蒲園)の拝観料(入苑料)

- 500円

明治神宮ミュージアムの拝観料(入館料)

- 一般:1,000円

- 高校生以下:900円

- 小学生未満:無料

※1階「杜の展示室」のみの利用は一律300円

各種割引

- 団体割引(20名以上):900円

- 障害者割引:障害者手帳を所有する本人のみ拝観無料

営業時間(拝観時間)

明治神宮の開門と閉門の時間は、日の出・日の入りの時刻に合わせて決められているため、毎月少しずつ変動します。

おおよそ、夏季は5時頃に開門、18時~18時30分頃に閉門で、冬季は6時30分前後に開門、16時~16時30分頃に閉門となっています。

また、社務所・授与所、神楽殿の祈祷受付、御苑など、境内には営業時間・受付時間が明治神宮そのものの拝観時間とは異なる場所があります。

明治神宮の営業時間(拝観時間)、初詣の開門時間など詳しくは、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

明治神宮・社務所の住所・電話番号など

住所:〒151-8557東京都渋谷区代々木神園町1-1

電話番号:03-3379-5511

FAX:03-3379-5519

ホームページ:http://www.meijijingu.or.jp/

その他、明治神宮付近の見どころ

代々木公園

明治神宮の隣には1967年(昭和42年)に開園した「代々木公園」という東京でも屈指の広さを持つ公園があります。

代々木公園の広さを東京ドームで例えると、およそ11個分。数字で表すと540,529.00m2になります。

代々木公園の中には売店があり、ピクニックのほか、レンタル自転車にてサイクリングも楽しめます。

このほか、米NIKE社が寄贈した本格的なバスケットコートもあり、どなたでも無料で使用できるので団体でも楽しめます。

明治神宮へ参拝された際は、小休憩を兼ねて立ち寄ってみてはいかがでしょう。

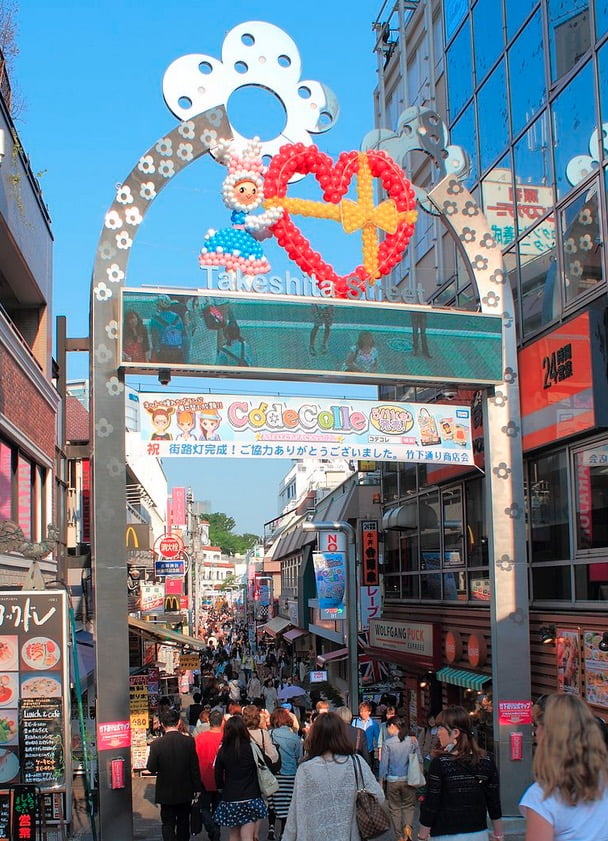

竹下通り

サブカル派な若者が集う、東京屈指の若者の街として知られる原宿の中心となる商店街です。

JR原宿駅の竹下口から出ると、正面が竹下通りであり、平日でも土日祝日と変わらない人混みでごった返している通りです。

通りにはゴスロリ系などの個性的な洋服のお店や雑貨店が多く、それらに入り混じってパンケーキ店やクレープのお店がひしめき合っています。

明治神宮で癒された後は、ぜひ!日本一の都心の喧騒を味わってみるというはいかがでしょうか。

明治神宮・外苑

外苑はかつて体力向上や心身鍛錬の場、もしくは文化芸術の普及の場所として造成された場所です。1926年に明治神宮へ寄進されたことから「明治神宮・外苑」と呼称されます。

現在では、野球場のほか、テニスコートや、ゴルフ練習場、フットサルコートなどが整備されています。

そしてこの外苑のもっともな見どころとなるのが、秋の紅葉時期に目に焼き付けることのできるイチョウ並木道の黄色く染まった紅葉です。

紅葉の度合いが進行するにつれ、落葉し、その落葉が降り積もって金色の絨毯ができます。

この金色の絨毯の上で黄色く染まったイチョウ並木を背景にして、記念写真を撮る姿が散見されるのも、この時期ならではの外苑の風物詩です。

最大の注意点!

外苑のイチョウ並木は映画やドラマのロケでも利用されることから、遠方から訪れる人が後を絶ちませんが、明治神宮外苑は明治神宮とはかなり距離が離れています!

上述したように外苑は明治神宮に寄進されたことから「明治神宮・外苑」と呼ばれています。したがって必ずしも明治神宮の至近距離にあるとは限らず、上掲の地図を見れば一目瞭然で理解できると思いますが、明治神宮からは徒歩で約25分も離れていますのでご注意ください。

外苑へのアクセス方法(最寄駅)

- JR中央・総武線「信濃町駅」「千駄ヶ谷駅」

- 東京メトロ銀座線「外苑前駅」「青山一丁目駅」

- 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目駅」

- 都営大江戸線「国立競技場駅」「青山一丁目駅」

明治神宮の関連記事

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

・予約方法・服装(衣装レンタル)食事(ランチ)」など-2.jpg)

だけで日本一.jpg)