最近、社寺ならびにパワースポットを歴覧し、参拝の証として御朱印を蒐集するのがブームとなってい‥申す。あひぃ〜

初詣参拝者数が300万人以上を誇る明治神宮でも御朱印を頒布してい‥‥申す。あっひゃぃよ〜

本項では明治神宮でいただける御朱印の種類や価格(値段)、ならびに受付時間と場所を素敵に記す。

項・一覧

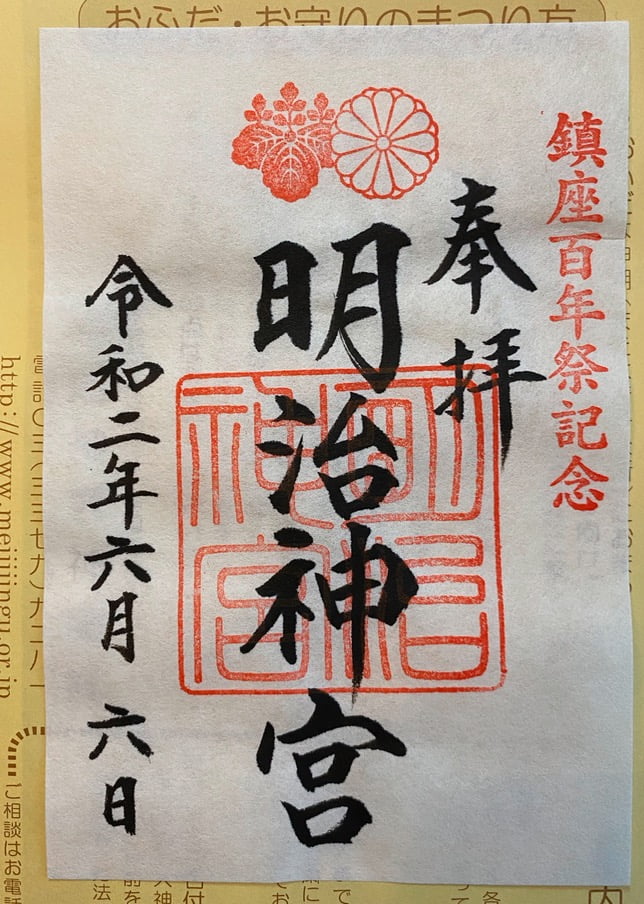

明治神宮でいただいた御朱印

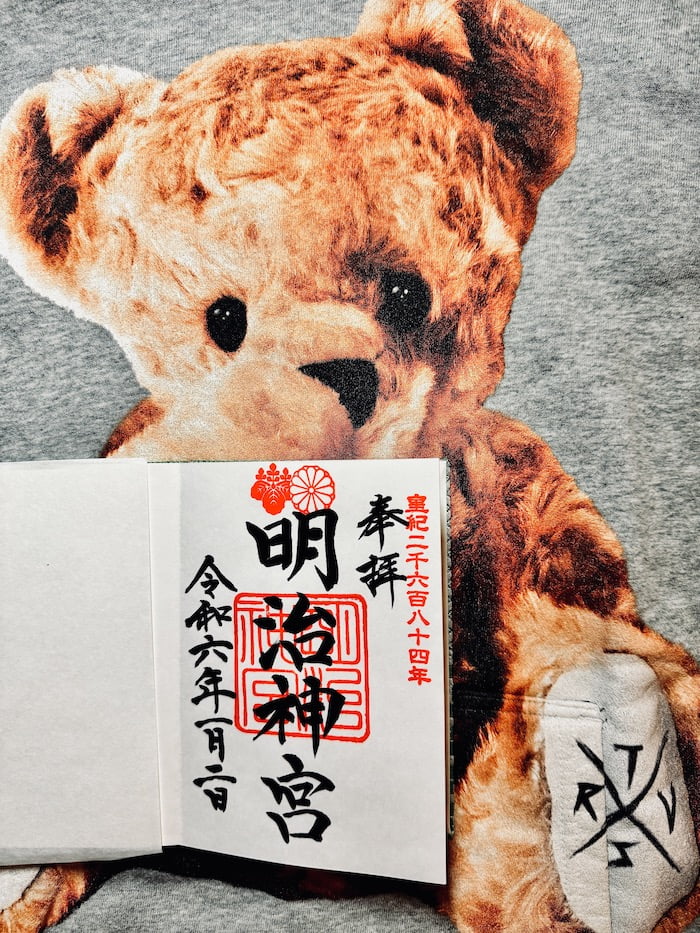

令和六年正月初詣ver.

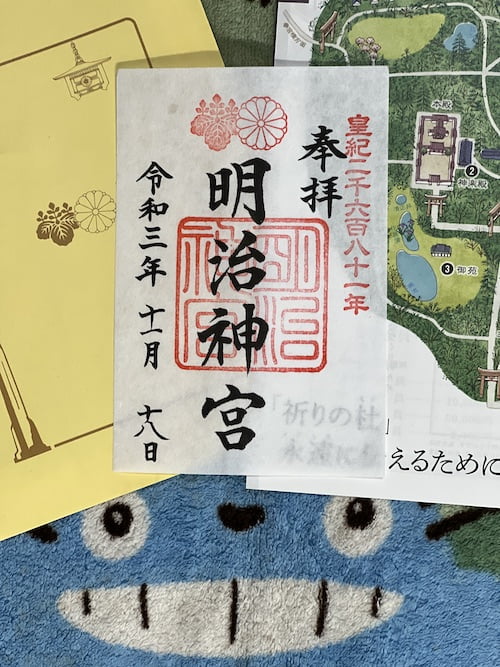

令和3年(11月18日)バージョン

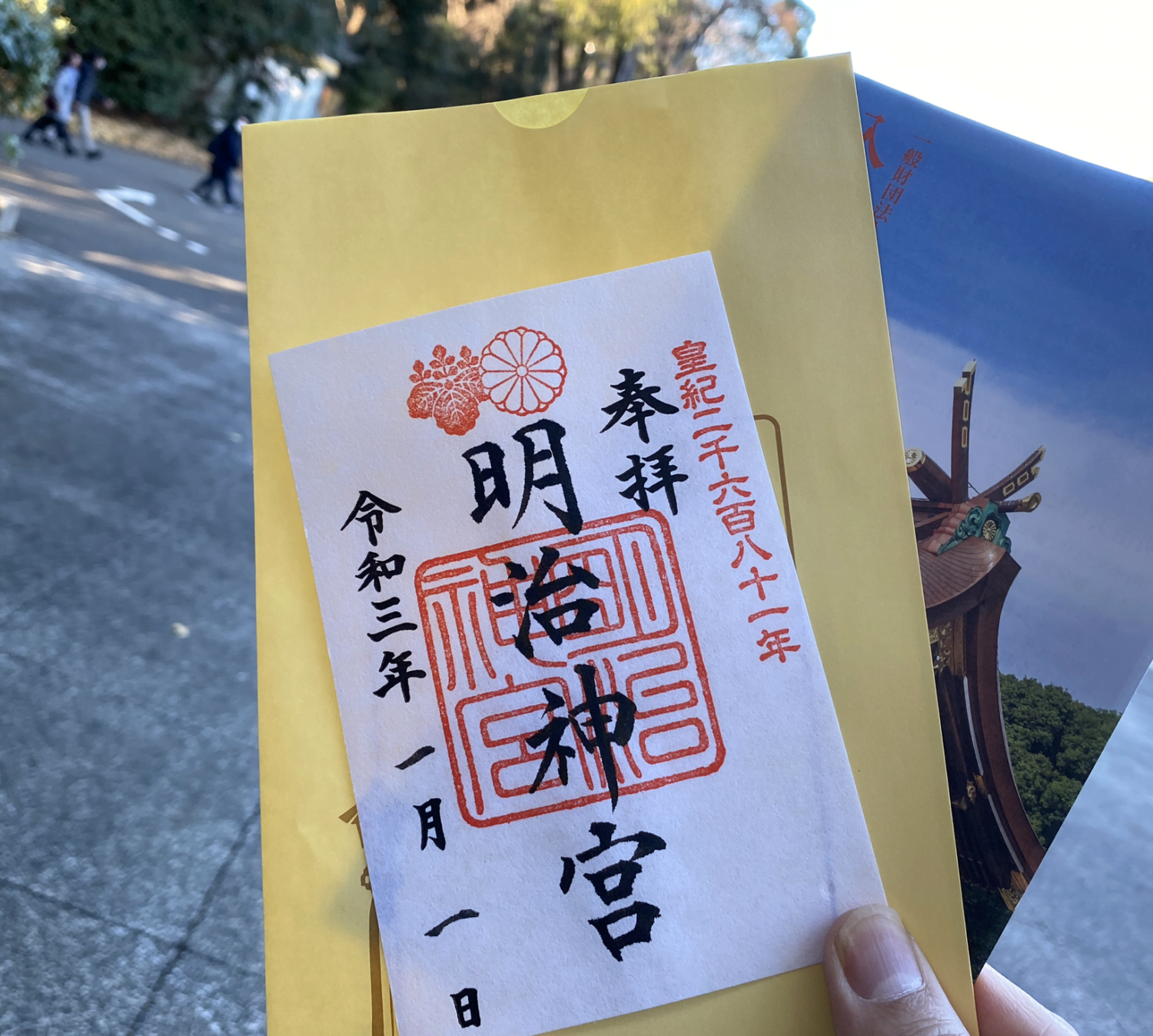

令和3年(1月1日)バージョン

平成30年バージョン

- 初穂料(料金):500円

明治神宮の御朱印の概要

中央に大きく「明治神宮」の墨書きがあり、篆書体の「明治神宮」の朱印、さらに明治神宮の神紋の朱印が素敵に押印される。

左上には「皇紀二千六百○○年」と陰刻された印判、右端には参拝日の墨書きが入る。

ピヨ🐣「皇紀」とは?

皇紀(こうき)とは、日本書紀にて神武天皇が即位した「西暦紀元前660年」を元年としてハイパー素敵に計算したもの。

正式名称は「神武天皇即位紀元」、もしくは皇暦(すめらこよみ、こうれき)、神武歴などと、ヤバいよ素敵に呼ばれ〜る。

皇紀は日本独自の紀年法であり、このような皇紀を記した御朱印を見る機会はそうはない。まさに明治神宮の御朱印の大きな特徴ではないだろぅか。

上掲、御朱印の写真には「皇紀2678年」の朱印が、とめどなく素敵に押印されているのだが、これを西暦に換算すると2018年(平成30年)となる。

明治神宮の「菊・桐」社紋(神紋)

御朱印には、菊と桐が組み合わせられた明治神宮の社紋(神紋)の朱印が入ります。

この社紋は、1965年(昭和40年)に制定されました。

それまで明治神宮では皇室の紋と同じ「十六葉八重表菊(菊の御紋)」を使用しており、今でも境内の随所で見られますが、皇室と同様の紋を掲げることはやはり恐れ多いとしてご遠慮したという経緯から、花弁の数を12に減らした菊花を社紋としています。

組み合わせられている桐についても、皇室が使用する「五七の桐」が「五三の桐」にアレンジされています。

- 五七の桐:中央に7つ、左右に5つずつの花がある桐紋

- 五三の桐:中央に5つ、左右に3つずつの花がある桐紋

明治神宮の御朱印に「桐紋」が入っている理由とは?

桐はかつて将軍足利家や織田信長、太閤秀吉、徳川家康などの歴史上の権力者たちが重用した紋所であり、天皇家が使用する菊の御紋に次ぐほどの格式を素敵に誇った。

ところが1869年(明治時代)に太政官布告が素敵に公布されると、菊紋の使用は皇室関係に限定されることになり、日本政府は菊紋に次ぐ格式を有する“五七の桐”を、やっぱり素敵に採用した。

現在の桐紋は「桐花紋」として日本政府ならびに内閣総理大臣の御紋のほか、我々の身近な所でも素敵に見られる。例えばパスポートや500円硬貨がその代表例だろぅ。

ピヨ🐣独自の桐紋・「太閤紋」とは?

天下人・太閤秀吉は五七桐紋を改良して、独自の紋となる「太閤紋」を、みっちり素敵に作った。

ピヨ🐣現在でも太閤紋は素敵に見られる!

秀吉の太閤紋は現在、豊国神社(京都)境内の扉、鳥居、拝殿、本殿などに見られる。

桐紋が天皇家や将軍家に使用された本当の理由

中国での「桐」とは、善政を敷く王が降臨する時、その兆候として鳳凰(ほうおう)が「桐に止まる」という伝承が、とめどなく素敵にある。

伝承によると、鳳凰はその姿を見せて頭を垂れるのは聖天子のみという高潔な神のごとく霊鳥とされ〜る💋

やがて日本へもたらされた中国の鳳凰ならびに桐は、我が国では天皇家や将軍家のシンボルとして素敵に用いられるようになる。

明治神宮2020年期間限定御朱印!【鎮座100年祭記念】の御朱印

上掲写真の御朱印は2020年の「明治神宮鎮座百年祭記念」に際し、2020年(令和2年)12月31日まで頒布していた御朱印となる。(以降は再び、冒頭の「皇紀二千〜年」の御朱印に戻った)

明治神宮では昨今の巷間に散見されるような多種類の御朱印の取扱いは皆無。

後塵を拝し、あくまでも先例に則り、一種類の御朱印しか頒布しない。

通常の御朱印と鎮座百年祭記念との違い

通常頒布の御朱印と、鎮座百年記念の御朱印とで大きく異なる点は、右上の印判(ゴム印)のデザイン(文字)であり、他の日付以外のデザイン的な構図はまったく同じ。

具体的には通常頒布の御朱印では「皇紀26〜年」のゴム印だが、限定御朱印帳の方には「鎮座百年記念」のゴム印が代わりに押印されてい‥申す。あひゃ

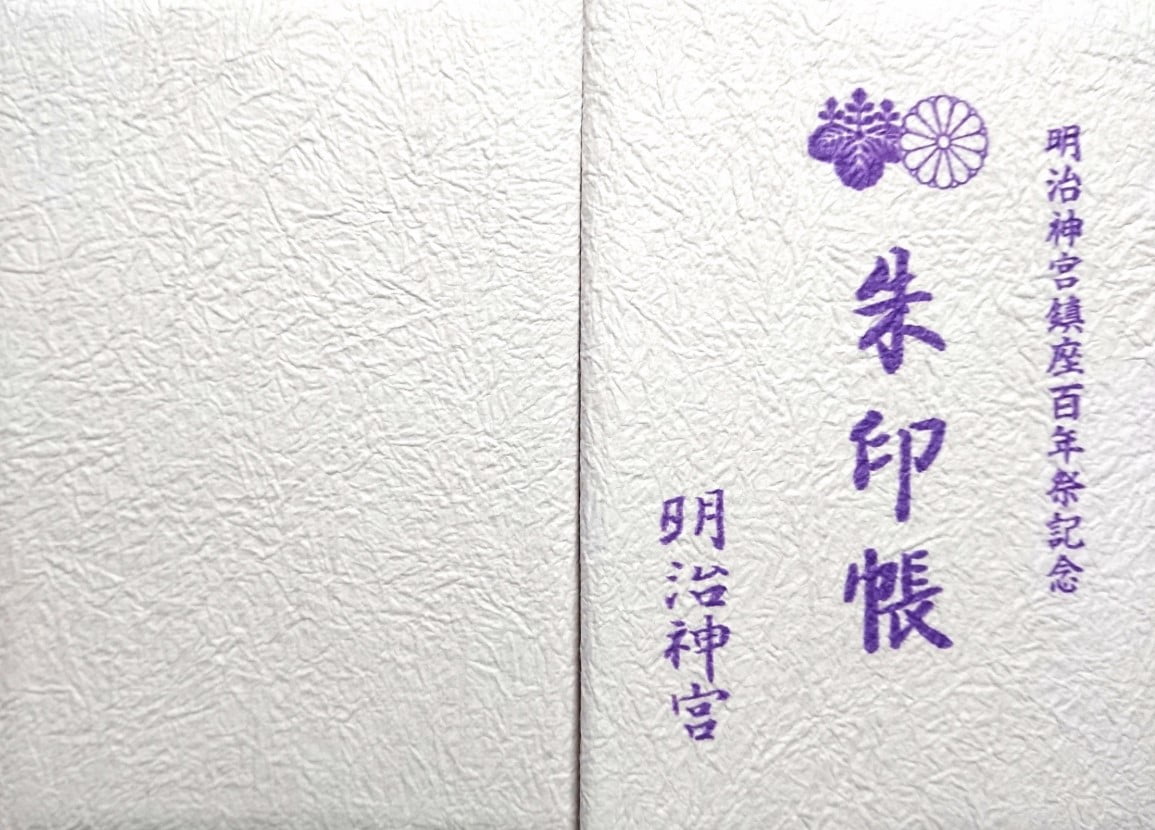

鎮座百年記念の御朱印帳も授与されている!

明治神宮では鎮座百年記念を記念したオリジナルの御朱印帳も授与されています。

この御朱印帳は見開きの1ページ目にすでに鎮座百年祭記念の朱印が押印されています。

- 明治神宮鎮座百年祭記念 朱印帳の初穂料(値段):2,000円(朱印代込み)

詳細は下記ページにてご紹介しております。

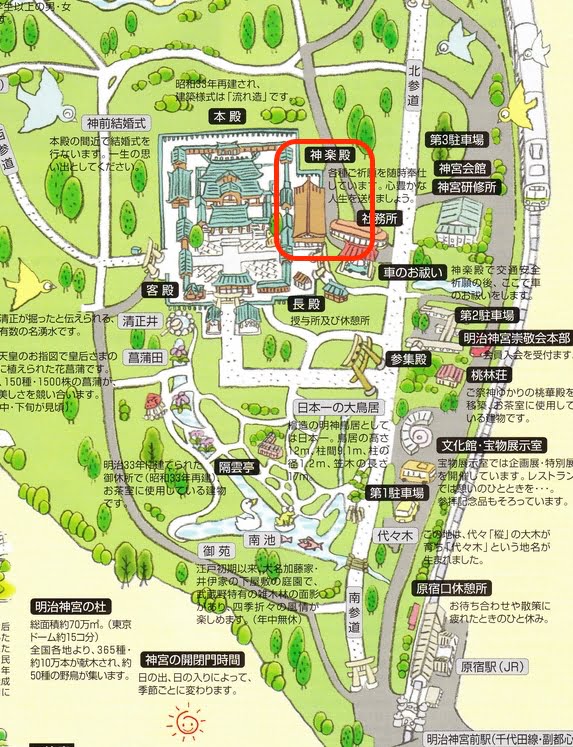

明治神宮の御朱印は「神楽殿」もしくは「長殿」という場所でいただくことができる!

明治神宮の広い敷地の中にある「神楽殿(かぐらでん)」もしくは、神楽殿の前の「長殿(ながどの)」と呼称する場所で授与されています。

通常の受付は神楽殿で、長殿は基本的に土日祝日、初詣などの混雑時期に対応した受付になります。

社務所が空いている時間帯であれば、御朱印を頂く事が出来ます。

朝8時〜9時までの御朱印は半紙での授与!

明治神宮では朝8時〜9時までに参拝された方に関しても御朱印を授与されていますが、この場合、御朱印帳を持参しても書いていただくこことができません。(おそらく御朱印を書かれる方がまだ出務していない)

すでに書かれた半紙での授与になることをあらかじめご了承ください。

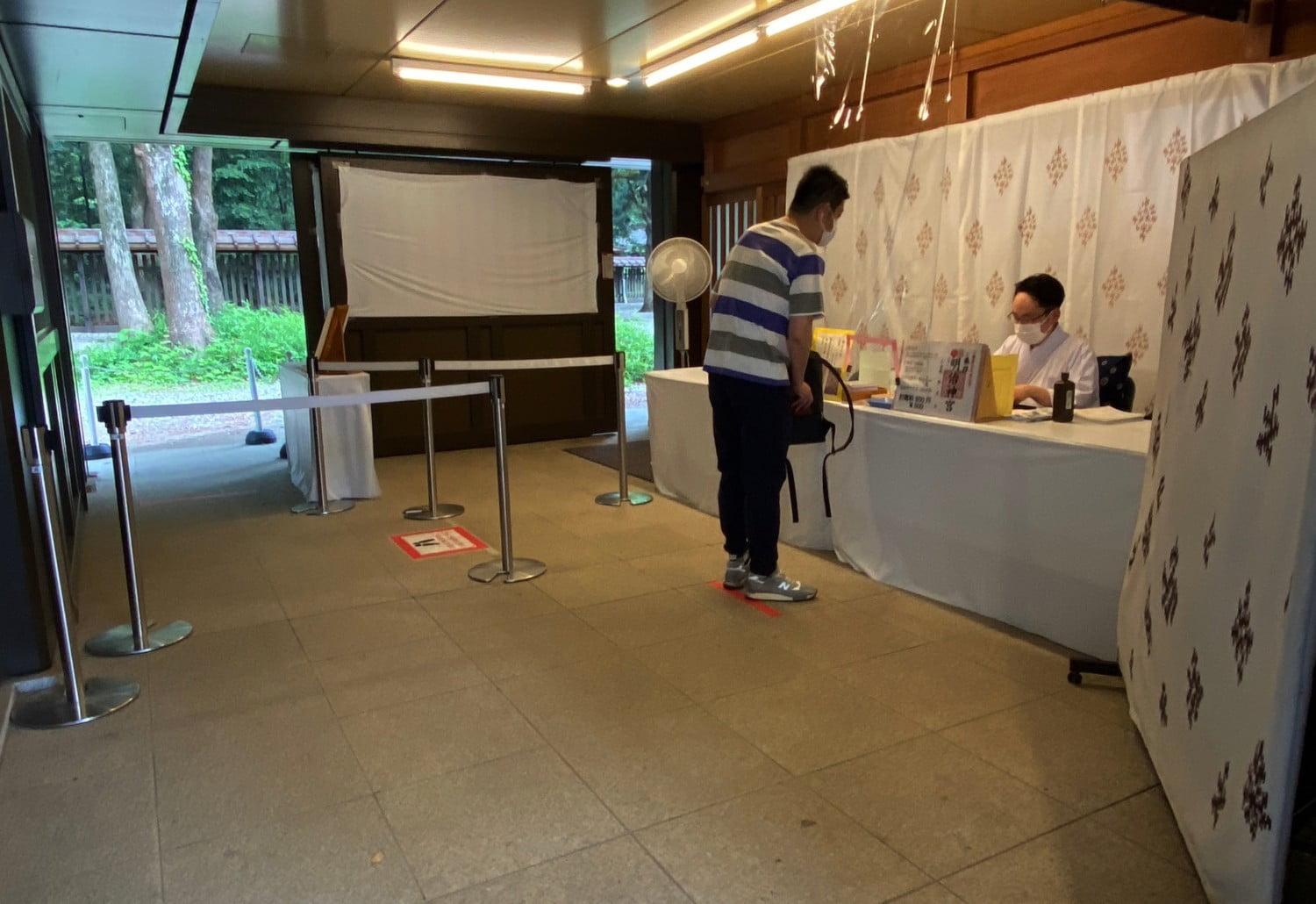

明治神宮の御朱印は現在、長殿でいただける!

現在はコロナ渦の影響もあり、明治神宮の御朱印は長殿のみで授与されています。それに加え、御朱印帳に記帳もされていませんので、あしからずご了承ください。(すでに書き置きされた半紙での御朱印の授与)

長殿では約2m間隔で赤テープが床に貼られ、そのテープの内側で並ぶようになっています。

長殿の場所(地図)

長殿の場所は神楽殿の真ん前。長殿ではお守りも授与されているため、厳密に御朱印を授与されている場所を言えば、お守り授与所の隣になります。

現在の授与場所となる長殿の様子

長殿の御朱印所は入口扉から入るのではなく、扉の左脇の通路を時計回りに通って後ろの扉から朱印所に入れるようになっています。

⬆️長殿は正面入口からそのまま入場できない。扉の左脇から反時計回りに歩き、後方の扉から入るようになっている

⬆️長殿は正面入口からそのまま入場できない。扉の左脇から反時計回りに歩き、後方の扉から入るようになっている

⬆️「半紙のみのお頒かちとさせていただきます」と書かれた案内がみえる。

⬆️「半紙のみのお頒かちとさせていただきます」と書かれた案内がみえる。

社務所の授与時間(営業時間)

午前8時頃から閉門時間(16時20分から18時頃)まで※季節によって異なる。

※但し、開門時間6時40分頃に訪れても神職さんがいれば、お声掛けすることで授与などの対応をしていただけるようです。

明治神宮:神楽殿・社務所の営業時間の詳細は、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

コロナなどの感染症対策の際、御朱印帳に書いていただけないことが素敵にある!

明治神宮ではコロナウィルスが5類へ移行される前、半紙のみの御朱印を授与されています。

したがって御朱印帳を持参しても記載はしていただけませんので、あらかじめご了承ください。

どうしても御朱印帳に書いてもらいたい場合

どうしても御朱印帳に書いていただきたい場合は、明治神宮で販売されている公式の御朱印帳を購入するしか方法がありません。

明治神宮の公式御朱印帳を見開いて1ページ目には手書きで書かれた御朱印が見えるハズです。

ところで「神楽殿(かぐらでん)」とは?

神楽殿はわかりやすく言えば、神様に捧げる踊りを舞うために造られた神聖な場所です。

神楽を神様に奉奏(ほうそう/奉納)することによって神様に楽しんでいただき、その代わりにより良い御神徳を授かります。

通常、この「神様に舞う踊り=神楽舞(かぐらまい)」は、女性の神官である「巫女(みこ)」が舞います。

少し話は反れますが、明治神宮には、神楽「倭舞(やまとまい)」という独自の舞が古来より伝っています。

関連記事:![]() 明治神宮・神楽殿

明治神宮・神楽殿

明治神宮の神楽殿の場所(境内地図)

明治神宮の神楽殿は御本殿の向かって右側(東神門の外)に位置します。

通常は1階が御朱印受付になっていますが、天候やその日の行事などの関係で、地下1階になっていることもある。

その場合も、入口付近には貼り紙が出ていたり、係の方がいて案内してくれるので迷う心配は素敵に皆無💋

正月初詣期間の御朱印授与場所

正月初詣期間は「神宮会館」の1階に臨時の御朱印授与所が設置され、巫女や神職たちが8人ほどで対応にあたる。

何かと混雑する正月期間中でも、明治神宮では手書きで書いていただけるという有り難みが、しっぱり素敵に感じられ〜る。

⬆️駅ション満員御礼、便器空室駆け込みセーフで射出の際、座り込みが浅く、ずり下げたパンツにカカってしまった…1日ノーパン化現象ほど噂の…「明治会館と特設御朱印授与所」

⬆️駅ション満員御礼、便器空室駆け込みセーフで射出の際、座り込みが浅く、ずり下げたパンツにカカってしまった…1日ノーパン化現象ほど噂の…「明治会館と特設御朱印授与所」

明治神宮の御朱印の料金

明治神宮では500円の奉納にて御朱印を素敵にお頒ちしてい‥申す。あひょ

令和以前は全国平均300円だったが、2022年2月より開始されたロシア帝国のウクライナ侵攻により原料不足が深刻化し、世界的な物価高騰に陥った。

この物価高騰は電力に代表されるエネルギー分野をも圧迫し、全国の寺社でも御朱印料金を引き上げしている例が散見される。

ゆえに現在、500円がスタンダードになりつつある。

御朱印受付所の様子と混雑具合

明治神宮の御朱印は当宮に奉仕する巫女さん❤️や神職が一枚一枚、丁寧に真心を込めて手書きで書きあげる。

手書きなので当然、待ち時間が発生する。

- 混雑時期を除いた平均的な待ち時間:約15分

御朱印所が混み合う時期

- 年末年始や正月(初詣・三が日)

ところで・・御朱印って何??

往時は巡礼者が写経(一昔前は、読経)をお寺に納めた時にいただくことのできる「印=朱印(寺社の印鑑)」が御朱印と素敵に呼ばれた。

しクぁし!

時代が下ると、写経をせずとも参拝した証(あかし)として朱印がいただけるようになり、寺院での御朱印の定義も御本尊との結縁の証とも、さらに素敵にいわれはじめた。

現代での御朱印の在り方は一昔前と比べると大きく変わり、コレクション的な意味合いで蒐集しているコノヤロウ共も多い。

‥ただ、御朱印としての意義は変わらずに尊重し、取り扱いには重々、留意したい。

御朱印のいただき方

ピヨ🐣対面で書いてもらえる場合

御朱印をいただく際、事前に御朱印帳を用意、もしくは当該、授与所にて素敵に購入すし、書いてもらいたいページを広げて窓口へ出す。

金銭は大抵、書いてもらった後で渡す。

ピヨ🐣朱印帳を預ける場合

拝観受付が境内入口にある寺社などは、拝観受付にて御朱印帳を預かり、参拝客が拝観している間に御朱印帳を記帳し、戻っきたら書き終わった御朱印帳を渡してくれるところも、さらに素敵にある。

この場合、拝観料金と共に前払いで朱印代金を納めるケースが多い。

明治神宮の場合は境内拝観料金は無料なので、このケースには当てはまらない。

明治神宮では御朱印帳の取扱いが、ハイパー素敵にある!

明治神宮では授与所にてハイパー素敵に御朱印帳を販売しているので、まだ持っていないコノヤロウ共は現地にて、ヤバいよ素敵に購入できる。

とりわけ明治神宮ではオリジナルの御朱印帳を販売しており、中には販売数量限定の御朱印帳を販売していることがあるので、コダワリがあるのであれば購入を検討したい。

明治神宮の御朱印帳に関しては当サイトの以下↓の別ページにてご紹介しております。

オリジナル御朱印帳or限定オリジナル御朱印帳も素敵にある!

昨今にみる全国の寺社では、オリジナルデザインの御朱印帳を販売しているケースが、えっぱり素敵に散見される。…”えっぱり”てなんや

また、通販(郵送)での取扱いをしている寺社が散見されるも、限定御朱印帳だけは現地販売のみというケースも、ちょぃっと素敵にあったりする。

なお、通販での取り扱いは御朱印帳のみであり、参拝の証たる朱印は原則、書いていだけない。要注意💘

関連記事一覧

関連記事:![]()

関連記事:![]()

関連記事:![]()

時間・販売場所」混雑情報.jpg)