若者の街・原宿に、知る人ぞ知る神社があります。

日露戦争での活躍が有名な、東郷平八郎公を祀る「東郷神社」です。

大都会の中にありながら緑に囲まれ静粛な雰囲気の境内に、堂々と鎮座する海軍大将の神社は、大きくはありませんが、存在感のあるたたずまいです。

こちらのページでは東郷神社とご祭神の歴史(由来)、境内案内、結婚式や御朱印、お守りなどについてご紹介します。

東郷神社

読み方

とうごうじんじゃ

創建年

1940年(昭和15年)

社殿再建年

1964年(昭和39年)

建築様式(造り)

神明造を基調とした近代設計(鉄筋コンクリート造、平屋建)

※創建当初は神明造(欅と檜の素木造)

境内の面積

27,720㎡(約8,400坪)

※面積比較:東京ドームのグラウンド(13,000㎡)の約2倍

主祭神

東郷平八郎命

例祭

5月28日(日本海海戦の日)

項・一覧

東郷神社の主祭神「東郷平八郎命」について

「東郷平八郎命」のご神徳とは?

東郷神社は、日露戦争の際に海軍を率いて、ロシアのバルチック艦隊を撃破したことで知られる、東郷平八郎公を祀る神社です。

数々の戦功を挙げたご祭神「東郷平八郎命」のご神徳は、言わずもがな「勝利」ですが、明治・大正・昭和の長きに渡って国のために奉仕してきた功績や、「真心は神に通じる」という信念を一生涯貫いた誠実な人柄から、「至誠(しせい)・真心の神」としても親しまれています。

東郷平八郎公の生い立ち・経歴

東郷平八郎公は、1847年(弘化4年)、薩摩藩士東郷吉左衛門の四男として、鹿児島市加治屋町に生まれました。

江戸時代終焉の20年前のことです。

以下では、「勝利の神」として祀られる東郷平八郎公の戦歴を中心に、代表的な戦功・エピソードをご紹介します。

薩英戦争・戊辰戦争から明治維新

- 1862年(文久3年):薩摩藩士として薩英戦争に従軍する

- 1868年(慶応4年/明治元年)~:戊辰戦争に従軍する

15歳の年に従軍した薩英戦争が、東郷平八郎公の初陣でした。

その後、19歳で薩摩藩の海軍に入り、明治維新前後の戊辰戦争では、新政府軍の一員として、兵庫沖の阿波沖海戦や箱館(函館)の箱館戦争・宮古湾海戦などで活躍しました。

薩英戦争:

島津久光らが率いる薩摩藩(薩摩砲台)とイギリス海軍の艦隊との間の戦い。

結果は勝敗が付かず、薩摩藩が賠償金を支払って講和。その後、薩摩藩とイギリスが接近するきっかけとなる。

イギリス留学 1871年(明治4年)~1878年(明治11年)

24歳の時に海軍士官としてイギリスに官費留学し、海軍予備校などで7年間の厳しい教育・訓練を受けました。

ここでは、船乗りとしての知識や技術を習得した他、国際法も学びました。

日清戦争 1894年(明治27年)~1895年(明治28年)

- 1894年(明治27年)7月25日:高陞号撃沈事件

東郷平八郎公は、日清戦争時に防護巡洋艦「浪速」の艦長として、豊島沖海戦(ほうとうおきかいせん)など複数の海戦で活躍しました。

豊島沖海戦では、停船の警告に応じないイギリスの商船「高陞号(こうしょうごう)」を撃沈する「高陞号撃沈事件」が起ります。

この商戦撃沈は国際法に違反しない対応であり、イギリス留学の時に学んだ国際法の知識が役立ったものとされています。

また、この時の判断力が、後に「連合艦隊司令長官」に人選される際の決め手にもなったと言われています。

日露戦争 1904年(明治37年)~1905年(明治38年)

日露戦争では、「連合艦隊司令長官」として、複数の海戦において、海軍の作戦全般を指揮しました。

1905年の「バルチック艦隊」という呼び名で知られる最新鋭戦艦4隻を擁するロシア海軍の太平洋艦隊との間で繰り広げられた日本海海戦では、旗艦「三笠」に「Z旗(ゼットき)」を掲げ、軍の士気を鼓舞したといいます。

また、この日本海海戦で、敵前での大回頭(進行方向の変更)という、誰も予想しなかった大胆な指示を出し、海戦に勝利を納めたという話は有名です。

この日本海海戦は、世界の海戦史上初の完全で圧倒的な勝敗がついた海戦であり、東郷平八郎公が指揮した大回頭は「トーゴーターン」と呼ばれ、日本の「東郷」の名が、世界に知れ渡ることになりました。

「Z旗」とは:

船舶において海上での意思疎通に用いられる旗(信号旗)の1つで、黄色、黒、赤、青の4色で構成されています。

日本海海戦の際のZ旗には、「皇国の興廃この一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」という信号文があてられていたため、「軍の士気を鼓舞」することに繋がったのです。

それまでは多くの信号旗の1つでしたが、日露戦争に勝利してから、海軍において「Z旗」は特別なものとなり、第2次世界大戦でも、真珠湾攻撃やマリアナ沖海戦などの際に掲げられました。

現在は、Zがアルファベットの中で最後の文字であることもあり、「最終決戦」「チームが一丸となった奮闘を期する」などという意味で用いられることがあります。

日露戦争後から晩年

- 1905年(明治38年):海軍軍令部長となる

- 1913年(大正2年):元帥府(天皇の軍事部門における最高顧問集団)に列せられる

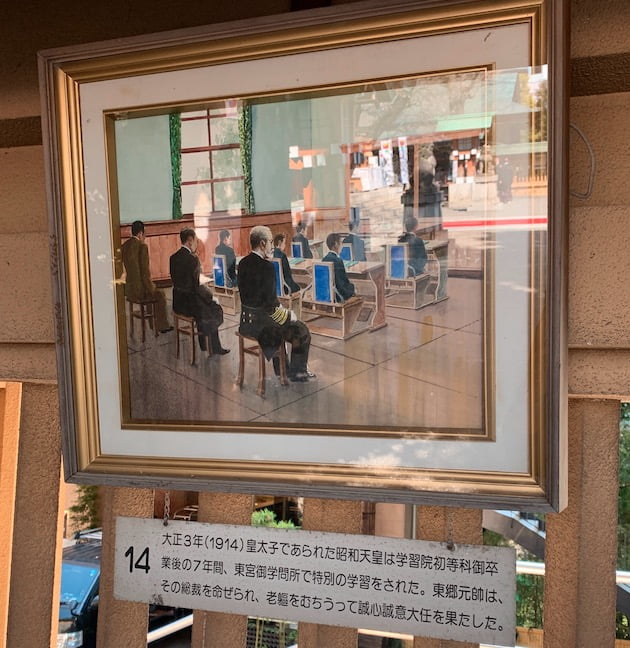

- 1914年(大正3年)~:東宮御学問所総裁として昭和天皇の教育に当たる

- 1934年(昭和9年)5月30日:東京都麹町三番町で薨去(88歳)

東郷平八郎公は、晩年は妻・テツと仲睦まじく、盆栽や囲碁をたしなみながら、穏やかな生活を送ったということで、東郷神社では「愛妻の神」などと呼ばれることもあります。

東郷平八郎公の死に際しては日本全国から多くの見舞状が届いた他、海外でも哀悼の声が上がりました。

葬儀は国葬として営まれ、世界各国の海軍からも要人が弔問に訪れました。

「肉じゃが」を作ったのは東郷平八郎公?

東郷平八郎公は、イギリス留学中に食べたビーフシチューの味を気に入り、艦上食にしようと日本に持ち帰りました。

しかし当時の日本にはビーフシチューを再現するための食材が手に入りにくく、また、人々にとってなじみのないメニューだったことから、本人の話をもとに料理長が作ったのが和風に味付けされたビーフシチュー風のもので、これが肉じゃがの始まりという、伝説めいた話もあります。

東郷平八郎公は「Time」の表紙にもなっていた!

世界初のニュース誌「Time」は、その時々を象徴する人物を表紙にすることで知られていますが、

東郷平八郎公は、1926年11月8日号の「Time」で、日本人として初めて表紙を飾った人物だったのです。

その後は、犬養毅、東条英機、山本五十六、鳩山一郎、岸信介など、多くの軍人や政治家が表紙になりました。

東郷神社の歴史(由来)

東郷平八郎公の死後、神社にお祀りして業績を称え、素晴らしい人柄を後世に伝えてほしいという声が広がり、海軍省には全国から献金が寄せられました。

東郷平八郎公の死後、神社にお祀りして業績を称え、素晴らしい人柄を後世に伝えてほしいという声が広がり、海軍省には全国から献金が寄せられました。

軍人や政治家の中には反対意見もあったものの、当時の海軍大臣・大角岑生(おおすみみねお)が有識者に相談の上、財団法人「東郷元帥記念会」を設立し、国民へ呼びかけて更に寄付を集め、神社を創建する運びとなりました。

神社の建設地には、いくつかの候補地の中から、東郷平八郎公もお仕えした明治天皇が祀られる明治神宮に近い、元鳥取藩主・池田侯爵邸が選ばれました。

そして1940年(昭和15年)の5月27日、御鎮座祭が行われました。

5月27日は、東郷平八郎公が率いる海軍が日本海海戦でロシアのバルチック艦隊に勝利した日であり、当時は海軍記念日になっていました。

しかし、創建から4年後の1944年(昭和19年)11月と翌年5月の空襲に見舞われ、2回目の爆撃で社殿が焼失してしまいます。

現在の社殿が建立されたのは、焼失から19年が経った1964年(昭和39年)のことでした。

再建に際しては、東郷平八郎公を尊敬していたアメリア海軍元帥のチェスター・ニミッツからの寄付もあったそうです。

「池田侯爵邸」と東郷平八郎公の隠れた繋がり

東郷神社が建立された「池田侯爵邸」の主は、徳川慶喜の五男で、政治家・軍人の池田仲博(いけだなかひろ)でした。

1907年(明治40年)、当時の皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)の山陰行啓時の宿泊施設として、鳥取城跡に建てた別邸が「仁風閣(じんぷうかく)」として

知られています。

その仁風閣の館名は、行啓に随行していた東郷平八郎公が命名したということです。

東郷神社 境内の構成

原宿という大都市の都心という立地柄を加味すれば、東郷神社の境内は「広大」と言えます。ただ、本殿・拝殿や社務所・授与所のある御垣内だけ見ると狭いと感じますが、原宿側の入り口(西参道)から入れば分かりますが、原宿側には東郷幼稚園や東郷舎なる東郷神社の関係施設があったり、その間に割と大きな広場があったりと、その広さが実感できると思います。

東郷神社の境内案内図(MAP)

原宿駅側入り口(西参道)から入った場合、中サイズの鳥居を2つくぐり抜けた先に本殿(拝殿)を取り囲む御垣が現れます。一方、原宿駅とは逆側となるセコム本社側(竹下口側)には東郷神社の正面玄関とも言える大鳥居がそびえ立っています。

東郷神社の入り口(鳥居)

東郷神社の表玄関となる大鳥居は、明治通りの「東郷神社」交差点前にあります。セコム本社の真隣に入り口があります。JR原宿駅側にも鳥居がありますが「裏側」というイメージがあります。

原宿側から境内に入った場合、本殿の御垣まで徒歩2分ほど歩くことになります。途中には鳥居が2本あります。

⬆️東郷神社・JR原宿駅側の入り口と1つ目の鳥居(木製鳥居)

⬆️東郷神社・JR原宿駅側の入り口と1つ目の鳥居(木製鳥居)

⬆️原宿側2つ目の鳥居と左に「東郷幼稚園」右に「東郷舎」が見える

⬆️原宿側2つ目の鳥居と左に「東郷幼稚園」右に「東郷舎」が見える

⬆️原宿駅から2つの鳥居をくぐり約2分くらい歩くとやっと御垣の門に到着できる。

⬆️原宿駅から2つの鳥居をくぐり約2分くらい歩くとやっと御垣の門に到着できる。

神池

鳥居からまっすぐ進むと神池が現れ、神池に架かる桟橋か、池のほとりを案内通りに歩くと、鳥居から徒歩1~2分で神門が見えます。

手水舎と神門

神門の前に手水舎があるので、こちらで身を清めてから階段を上り、門をくぐりましょう。

社殿(拝殿)

神門をくぐると、正面に社殿(拝殿)があります。

ご祈祷を受けた場合や神前挙式を斎行される場合のみ拝殿の中へ立ち入ることができます。

社務所(授与所・御祈祷受付)

社殿の向かって左側がお守りや御朱印の授与所・御祈祷受付となっています。

海の宮

- 創建日:1972年(昭和47)年5月

- 御祭神:海軍・海事・水産関係者および崇敬者の祖霊

- 例祭日:6月28日(鎮座祭)/みたま祭:7月14日15日16日/例大祭:春・秋(年2回)

神門をくぐってすぐの左手には、境内零社「海の宮」があります。

海軍、海事、水産業関係者、崇敬者など2万余柱の御霊(みたま)を合同で祀る東郷神社の末社で、1972年(昭和47年)に創建されました。

7月中旬のみたま祭り(合同慰霊祭)には、毎年多くのご遺族や関係者、参拝者が訪れ、当日に行われる「灯籠流し」とその後の花火は、原宿の夏の風物詩となっています。

毎朝8時からは日供祭が執り行われるなど、現在も変わらず篤い崇敬が寄せられています。

境内の要注目ポイント!

(1)神池の銅鳥居

神池の縁に建つ銅製の鳥居は、築地の海軍用地にあった水交神社の2代目鳥居を移設したものです。

水交神社は、日清戦争にの際、海軍の勝利を祈願して寄せられた神符などを納め、また、戦没者の霊を合祀するために創建された神社でした。

(2)ひょうたんから水が出る手水舎

上掲の手水舎の近づいて見ると「洗心」の2文字が大きく刻まれた石版が置かれていますが、その前の石造りの手水盤に目をやれば「ひょうたん」が置かれているのが分かります。

そしてなんと!この「ひょうたん」から水が出ています。

(3)海軍省から譲り受けた狛犬

境内には、かつての海軍省の建物の移転の際に譲渡されたという、少しカクカクした形の狛犬があります。とぉぅ〜っても、とぅ〜ぉ〜っても!・・変わった形のヘンテコな狛犬です。トゥぉぉぉ〜ってもっもっ

この他、東郷神社には、海軍経理学校の正門から移された敷石や、潜水艦殉国碑や海軍特年兵之碑など、海軍ゆかりの様々なものがあります。

(4)菊と蔦の葉の紋

東郷神社の神門の扉には、皇室の菊紋と、東郷家の蔦(つた)の葉紋を組み合わせた紋があしらわれています。

(5)東郷元元帥・司令長官の功績を記した額縁

⬆️14.東郷元元帥が東宮御学問所・総裁として教鞭をとる様子が描かれている。

⬆️14.東郷元元帥が東宮御学問所・総裁として教鞭をとる様子が描かれている。

東郷神社の御垣の内側には、東郷神社の御祭神「東郷元元帥・司令長官」の生涯を通じての功績が、絵画や写真として額縁に封されて飾られています。

薩摩での誕生〜東宮御学問所(天皇および皇太子が勉強する学校)の総裁着任までの生涯を1〜14の番号順で紹介していますが、中でも特に功績のめざましかった旗艦「三笠」に司令長官として乗船し、皇国全艦隊を指揮して露国バルチック艦隊を撃破したときの激闘の様子までもが鮮明に描かれています。

なお、額縁は1〜14までの番号が振られて、反時計回りに境内を取り囲むようにして飾られています。

東郷神社の結婚式

東郷神社では、伝統的な神前式を行うことができます。

人気のショップやカフェが立ち並び、観光地としても大人気の原宿にありながら、都会の喧騒を離れた緑豊かな境内で執り行われる、厳かな神前式が人気です。

広々とした会場なので、新郎新婦の家族だけでなく、友人も参列してもらえます。

挙式のみ、またはフォトウェディング(スタジオ/ロケーションフォト)のみも可能ですが、隣接する「東郷記念館」または境内の北側に位置する「ルアール東郷」にて、披露宴をすることもできます。

どちらの披露宴会場も、神社での格式高い挙式の余韻を引き継ぎつつ、モダンでおしゃれ、そして豪華なパーティーができ、新郎新婦・ゲスト双方から指示されています。

料理もおいしいと評判ですよ。

東郷神社では、「模擬結婚式」、各披露宴会場ではウエディングフェアが頻繁に開催されていますので、ぜひ一度、見学に訪れてみてくださいね。

東郷神社の挙式プラン(神前式のみのプラン)

基本の費用

105,000円(税別)+神社への初穂料150,000円

※土日祝日は別途40,000円

基本のプランに含まれる内容

- 東郷神社での挙式

- 新婦衣裳 白無垢(5点の中から選択)

- 新郎衣裳 紋付袴(黒紋服)

- 美容(メイク、着付け、鬘・簪・綿帽子または角隠し、介添えなど)

- 記念写真スタジオ1ポーズ

衣裳・美容・写真にはそれぞれ追加料金で選べるオプションがあります。

大掃除した神池を渡る「庭参進」

東郷神社の境内の池は、江戸時代からある湧水でできています。

元々は2600㎡以上もの広さがあったそうですが、時代と共に縮小され、現在では670㎡ほどとなっています。

(670㎡:バスケットコート420㎡の約1.6倍の広さ)

上掲の写真のように、結婚式の参進の際にも通るのですが、実は、数十年間、水が溜まったままで、色も黒く、きれいとは言えない状態でした。

そこで、2018年6月放送のテレビ東京の人気番組「池の水ぜんぶ抜く大作戦」の企画で、池の水を一度すべて抜いて掃除することになりました。

番組の出演者に東郷神社や東郷記念館のスタッフ、学生ボランティアも加わり、水を抜いた上でヘドロの除去、また、奉納された錦鯉80匹の保護なども行われました。

水抜きの過程で保護した錦鯉などの生物たちは、再び水を入れたきれいな池に放流されたそうです。

余談ですが、この作業の過程では、番組史上初の巨大魚「アオウオ」が見つかりました。

見つかったアオウオの体長は1mほどで、日本での個体数は少なく、幻の巨大魚の異名もついています。

今後、東郷神社で結婚式を挙げられる方は、この数十年ぶりの大掃除を行い、以前よりも少しクリアになった神池を通過して本殿に向かう「庭参進」を体験することができます!

最寄り駅からのアクセス

明治通り「東郷神社」交差点前の鳥居(一の鳥居)までの徒歩での所要時間は以下の通りです。

JR山手線「原宿駅」竹下口から徒歩約6分

※境内裏手の出入り口には徒歩3~4分で着きます。

こちらのルート案内ですと、竹下口から竹下通りを通過して東郷神社の入り口に出るようになっていますが、竹下通りの人ごみが嫌な場合は、以下にご紹介する「明治神宮前駅」の方まで歩いて、大通り沿いを通って行くのもおすすめです。

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」5番出口から徒歩約4分

明治神宮からのアクセス

明治神宮の南参道出入口(一の鳥居)は、原宿駅の「表参道口」や明治神宮前駅の「2番出口(JR口)」まで徒歩1分ほどの場所にあります。

明治神宮から東郷神社へ行く場合は、以下の地図の案内のように明治神宮前駅・表参道方面へ向かい、大通り沿いを歩いて行っても良いですし、竹下通りなどを散策しながら言っても良いでしょう。

どちらのルートでも、スムーズに歩けば7~8分ほどで到着します。

駐車場

東郷神社に参拝者用の駐車場はありませんが、東郷神社の入り口脇には、「東郷パーキング」の入口がります。

「東郷パーキング」は、自転車、バイク、普通車、荷搬車まで駐車できる地下自走式の駐車場です。

- 住所:東京都渋谷区神宮前1-5-8

- 営業時間:6時45分~24時

- 収容台数:91台

- 駐車料金:車・バイク30分500円 ※自転車は10時間100円

- 最大料金(打ち切り料金):平日のみ1日最大3,000円

- 駐車制限:幅2.5m、高さ2.1m、長さ6.0m

- 電話番号(東郷パーキング管理室):070‐2299‐5797

駐輪場

東郷神社の境内には駐輪場もあります。最初の30分は無料で駐輪できます。以降、10時間ごとに100円が必要になります。10時間超えはさすがにおらんやろ

駐車場・駐輪場の場所(地図)

.jpg) 東郷神社の駐車場および駐輪場は原宿側ではなく、竹下口側(明治通り)にあります。

東郷神社の駐車場および駐輪場は原宿側ではなく、竹下口側(明治通り)にあります。

東郷神社の拝観料

- 無料

東郷神社の参拝時間(開門時間・閉門時間)

- 4月~10月:6時~17時

- 11月~3月:6時30分~17時

初詣(年末年始・正月三が日)

- 1月1日(元日):0時~18時

- 1月2~3日:6時30分~18時

- 4日以降は平常通り

東郷神社の場所(地図)

住所:東京都渋谷区神宮前1-5-3

東郷神社周辺の見どころ・観光スポット(パワスポ)一覧

関連記事一覧

関連記事:![]() 【限定御朱印があった!】東郷神社の御朱印の種類・授与時間・受付場所・初穂料(値段)など

【限定御朱印があった!】東郷神社の御朱印の種類・授与時間・受付場所・初穂料(値段)など

関連記事:![]() 東郷神社の御朱印帳の種類と初穂料(値段)・授与場所(授与時間)の混雑具合について

東郷神社の御朱印帳の種類と初穂料(値段)・授与場所(授与時間)の混雑具合について

関連記事:![]() 【有名&人気は実はコレ♡】東郷神社のお守りの種類と初穂料(値段)・授与場所(授与時間)の混雑具合について

【有名&人気は実はコレ♡】東郷神社のお守りの種類と初穂料(値段)・授与場所(授与時間)の混雑具合について

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

.jpg)

.jpg)

の葉紋.jpg)