日本屈指のパワースポットとして知られる、東京都渋谷区の明治神宮。

明治神宮は1920年(大正9年)に創建された、明治天皇と皇后をお祀りしている神社で、正月三が日で約300万人もの参拝者が訪れる日本一の初詣神社としても有名です。

ところでご存知ですかぃ❓

明治神宮の中には、特に強力なパワースポットとして知られる場所があります。

それがこの「清正井(清正の井戸)」で‥‥‥んぁゴザるぅっ。あ見参っ。あ推参っ。あ大根っ。あレンコンっ。あ‥浮かんでコンっ。コンコン、狐コンっ。

‥はぃ。‥というわけでこのページでは清正の井戸についてまとめてい‥‥‥申す。キョマィッっ(”清正の井”を表現)

明治神宮内の井戸「清正井(清正の井戸)」の読み方

「清正井(清正の井戸)」は、「きよまさのい/きよまさのいど」読みます。

ではいったい「清正の井戸」とは、どのような井戸なのか?

以下では、いまだに謎の部分が多く、パワースポットして風水の力が得られると噂される「清正の井戸」について、ご紹介してみようと思います。

まず・・清正の井戸の「清正(きよまさ)」とは?

清正の井戸の謎を知る上でかかせないのが、「清正」というのが何なのか?を知ることです。

「清正井」の清正とは、加藤清正(かとうきよまさ)という安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将・大名の名前です。

加藤清正と言えば、虎を狩る絵巻物が有名で、現在もこの虎狩りの話は伝説として残っています。

また加藤清正は幼いころから豊臣(羽柴)秀吉に仕え、秀吉の小姓から家臣へ、家臣からその筆頭へと成長していきます。

そして、江戸時代に入ると家康に気に入られ、関ヶ原合戦の功名により肥後(熊本県)に領地を与えられ、初代・熊本藩主となりました。

さらには、家康の居城・江戸城付近(=現在の皇居)にも別邸をも与えられています。

築城の名人であり、武将としても名高い「加藤清正」

清正は名高い武将であると同時に城造り・治水・干拓の技術にも優れていて、「築城の名人」として、「熊本城」や「名古屋城」などを築城し、「土木の神様」とも称されていました。

その築城の名人であった加藤清正が掘ったと言われているのが、この「清正井(清正の井戸)」です。

しかし、「清正井」にまつわる言い伝えは色々有り、本当に清正が自ら掘ったのかは謎とされています。

明治神宮の清正の井戸あたりに加藤清正の江戸の別邸があった??

「清正井」のある、現在の明治神宮御苑は、江戸時代初めに加藤家の別邸があり、清正が住んでいたかどうかは定かではないものの、清正の子である忠広が住んでいたと伝えられています。

しかし、まもなく加藤家の血筋が途絶えることとなり、その後は彦根藩主である井伊家の下屋敷となりました。

清正井(清正の井戸)の仕組み

江戸時代では、貯めた水が自然に噴出する仕組みが理解されていなかった

当時の江戸時代の技術では、井戸から水が吹き出すような仕組みがある事が理解されず、井戸から水が吹き出す様子を見て騒ぎ立てる者も多くいました。

しかし、清正の井戸の理解を試みた一部の人物は、この井戸が横に掘られた井戸でないのか?と考えます。

(通常、井戸は縦(下方向)に掘られます。)

このように、特殊な仕組みの井戸であったことから、これを造れるのは「土木の神様」と呼ばれる加藤清正に違いないとする説が伝わり、この井戸は「清正井」と呼ばれるようになったとされています。

調査の結果、清正の井戸が完全な「横井戸」であることが判明!

1年を通して絶えず水をたたえていた「清正井」ですが、1923年(大正12年)の関東大震災の後には大雨になると白濁するようになり、また、1933年(昭和8年)の大干ばつの際にはとうとう一時的に湧水が止まってしまいました。

そこで、1938年(昭和13年)、修復工事を行うこととなり、同時に水源調査が行われました。

昭和初期のこの調査の結果では、以下のようなことが判明しています。

- 「清正井」が本当に「横井戸」であること

- 水源は現在の本殿倉庫の辺りの浅い地下水であること

- 井戸の水は水源から流れが2方向に分かれ、井戸の上方の斜面を通り、井戸に湧き出していること

(自然な湧水であること)

東京都内では、自然な湧水の井戸というのは大変珍しいとのことです。

横井戸とは?

通常の井戸は、地面に対して真下に掘ります。

横井戸とは、横向きに井戸を掘り進める特殊な掘り方をした井戸です。

また、現在、東京都の調査では、以下のようなこともわかっています。

- 水温は1年を通して15℃前後に安定

- 水量は毎分60リットル程度

以上のように現在では毎分、60リットルも湧き出ることから御苑にある花菖蒲園の水源にもなっています。

明治神宮内の「清正井(清正の井戸)」の場所

「清正井(清正の井戸)」は明治神宮にある御苑の中にあります。御苑の入り口から徒歩約10分は歩きます。御苑は森林に囲まれていますので時間の感覚がつかみにくいのですが、御苑のもっとも奥にある感じです。

注意点としては御苑内は細かい玉砂利の道しかないのでハイヒールでは歩行が困難です。

明治神宮・御苑のMAP(地図)

明治神宮・御苑の歴史・由来やアクセス、見どころなどは、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

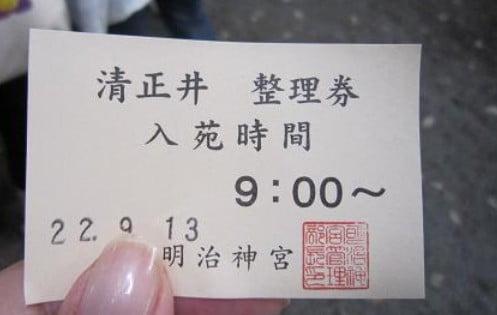

清正の井戸(明治神宮・御苑)の営業時間・入場料など

営業時間(開苑時間)

| 月 | 開苑時間 | 閉苑時間 |

| 3月~10月 | 9時00分 | 16時30分 |

| 11月~2月 | 9時00分 | 16時00分 |

| 6月中 | 8時00分 | 17時00分(土日18時00分) |

※明治神宮の開門・閉門時間とは異なります。

※花菖蒲が見頃となる6月中は開苑時間が延長になります。

休業日

- なし(年中無休)

入場料(御苑維持協力金)

- 500円

※明治神宮境内への入場は無料です。

明治神宮の開門・閉門時間や祈祷の受付時間などについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています!

清正井(清正の井戸)の待ち時間

年末年始・年末・お正月(三が日)は、大変な混雑が予想されます。

他にも修学旅行シーズン(4月~6月・9月~11月)は、平日でも修学旅行生たちで大変混み合う日が出てきます。

また、晴れた日の土日祝日ともなれば、1時間~2時間待ちということもあります。(2019年4月現在はそれほど並びません。多くても30分くらいです。)

清正の井戸へ行かれるのでしたら、年末年始・年末・お正月(三が日)などの人が多い時期を避けて、土日祝日の朝早くか、できるだけ平日に行かれるのが理想的と言えます。

清正井(清正の井戸)はパワースポット!?その理由は・・?

「清正井(清正の井戸)」がパワースポットと言われる所以は、この「清正の井戸」が富士山と皇居を結ぶ「龍脈」にあるからとされています。

龍脈とは、風水で「気の流れる地下のルート」のことを言い、この「清正井」は龍脈からの気が地表に吹き出すポイントである「龍穴」であるとされています。

これらのことから、現在ではこの「清正井」が、「風水の力を得られる場所=パワースポット」であるとされ、人気スポットとして注目を浴びているのです。

パワースポット「清正井(清正の井戸)」の効果とは!?

この「清正井」のパワースポットとしての効果はどうなのでしょうか?

「清正井」は、テレビ番組で紹介されたことで一気に知名度が上がり、更には口コミもあって、2009年末頃からパワースポットとして人気となり、最盛期には4~5時間待ちになったこともあったようです。

しかしながら、気の吹き出し口である「龍穴」は、風水上の条件が揃っていなければ、陽のパワーを瞬時に陰のパワーへ変えてしまうとも言われています。

このことから、「清正井」に来て事態が好転した方、悪い事が起こった方、様々なようです。

ただ、井戸は信仰の対象として造られたものではありませんので、本来は、縁結びや招福といった神仏のようなご利益はありません。

得られるかもしれないのは、あくまでも「パワー」です。

「清正井(清正の井戸)」の画像や写真を待ち受け画面に設定すると思わぬ効果が得られる?

この清正の井戸の画像を携帯電話やスマホの待ち受け画面に設定することで、清正の井戸のパワーを得られるという噂や口コミで評判になっています。

特にご利益(効果)があるのは、井戸の水面が動く待ち受け画面!

清正の井戸の水面の画像は大変キレイなものが多く、待ち受け画面に設定するだけで癒しの効果が得られるそうです。

他にも、運気が上がったとか、就職できたとか、告白できて恋愛がかなった、清正の井戸からパワーをもらい、今まで言えなかったことが言えて、再び縁が戻った、というような話もあります。

様々な画像が出回っていますが、中でも効果があると言われているのが、井戸の水面が動く待ち受け画像です。

あなたも一度、試してみては?ウフ

ところで・・清正井(清正の井戸)の水は飲んでもいい?

かつては参拝者も飲めていましたが、O-157による食中毒の流行があった時期から、念のため、飲むのは禁止となっています。

.png)